Contents

『背骨コンディショニングで坐骨神経痛は治る!』 日野秀彦著 主婦の友社

前回に引き続き腰痛とも関連しますが、坐骨神経痛に焦点をあててその発生メカニズムと対処法を紹介したいと思います。

参考図書は背骨コンディショニングを提唱されている日野秀彦さんの『背骨コンディショニングで坐骨神経痛は治る』です。

日野先生は医学界で主流の坐骨神経が圧迫されることで痛みが生じるという神経圧迫説では多くの腰痛の疾患を説明できないといいます。

ここでは日野先生の提唱する神経牽引説を説明し、坐骨神経痛の根本的な対処法をセルフケアの形で提示したいと思います。

坐骨神経痛はこうして起こる

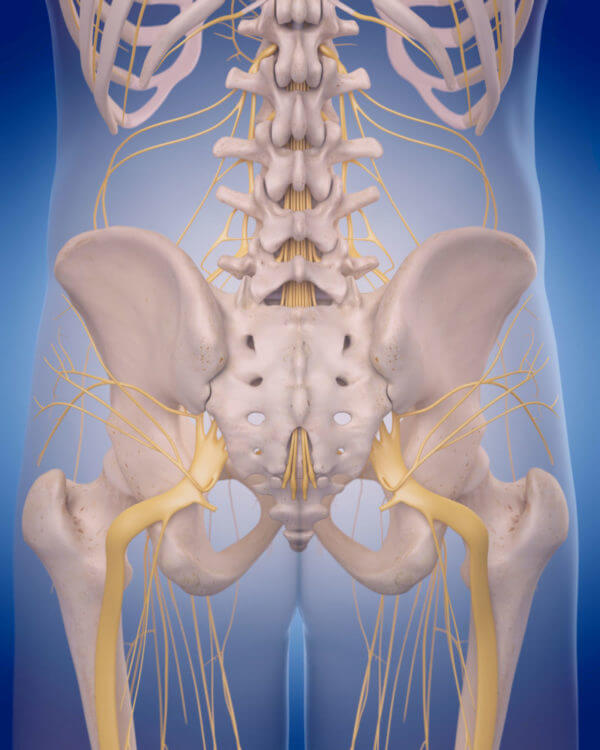

medically accurate illustration – sciatic nerve

medically accurate illustration – sciatic nerve坐骨神経痛とは腰から足にかけて伸びている坐骨神経に痛みやしびれが生じる症候です。

腰痛と混同されやすいのですが、単なる腰痛と違うのは腰から足まで広範囲にわたってしびれや痛みが生じる点です。

坐骨神経は脊椎の中の脊髄から枝分かれして、腰椎と仙骨から出て足まで伸びている長い神経のことです。

画像でいえば黄色の足まで伸びているの太い神経になります。

仙骨は画像中央にある小さな穴が縦に5つほど2列になって空いている逆三角形の形状をした骨のことです。この仙骨の脇からでているじん帯が仙腸関節です。

仙腸関節はその構造から数ミリ単位でしか動かないと思われてきました。しかし日野先生によれば、この仙腸関節は数センチ単位で動くといいます。

この仙骨が左にズレたりするとバランスをとるために腰椎もズレるために、右側の坐骨神経もそれにつられて左に引っ張られます。

この神経が引っ張られることで起こるのが神経の過緊張です。過緊張が起きると神経は脳からの指令を正しく伝えられない神経の伝導異常というものを起こします。

この神経の伝導異常というのが坐骨神経痛を引き起こすのだと日野さんはいいます。

これを日野さんは医学界の主流である神経圧迫説に対する坐骨神経痛の神経牽引説と呼んでいます。

つまり日野さんによれば坐骨神経痛は仙骨が何らかの理由によってズレて、そのズレによって坐骨神経が引っ張られることによって伝導異常を起こし、それが痛みの原因になっているというのです。

痛み解消のために仙骨のズレをもとに戻す

それでは痛みを取り除くためにはどうすればいいのかというと、仙骨のズレを治してあげればいいわけです。

先生の施術では大体10分ほどで仙骨のズレを元に戻すそうです。それとともに痛みも解消します。

先生が自身の神経牽引説に自信を持たれたのは以下のような経験によります。

私は体に触れば、どっちにズレているか瞬時にわかりますが、その方に左右どっちに痛みが出るか尋ねると、間違いなくズレた方向の逆と答えます。

それではなぜ仙骨はズレてしまうのでしょうか。

それは筋肉が弱いからです。

骨というのは筋肉によって支えられています。仙骨はお尻の筋肉によって支えられているのです。

なので運動不足などでお尻の筋力が弱まってしまうと、仙骨の位置もズレてしまうのです。

先生によれば施術によって仙骨のズレを直したとしても、2~3週間後には元に戻ってしまうそうです。

これは患者さんのお尻の筋肉が弱いままだからです。

そのため患者さんには筋トレの方法を教えたうえで自分でやってもらいます。自分でもしっかり筋トレをするようになると来院する頻度も減って期間も長くなっていくそうです。

神経の伝導異常の引き起こす様々な疾患

一般的には坐骨神経痛とひざ痛には関連はないと思われています。

ひざ痛はひざの軟骨がすり減ることにより起こると考えられているからです。

しかし日野さんによれば、ひざ痛は神経の伝導異常からくるひざの滑液分泌の不全によるものだそうです。

滑液というのは関節を滑らかに動かすための潤滑油のことですが、神経の伝導異常はこの潤滑油の分泌をおかしくするといいます。

また外反母趾にも伝導異常は関係しているといいます。

足の親指は脛骨神経とつながっているますが、腰からの神経の伝達異常があると同様に親指の滑液が出にくくなり、これが親指のつけ根の変形を促し、それが外反母趾に結び付くといいます。

このほか神経の伝達異常は筋肉や内臓の硬化を招くといいます。

また仙骨のズレは猫背を引き起こし、首や肩、腕、手などにしびれや痛みを引き起こす可能性があるといいます。

正常な背骨というのは腰椎が前弯しており、胸椎は逆に後湾してバランスをとり、そして頸椎は前弯しているといういわゆるS字状になっています。

ところが仙骨が後ろにズレると、腰椎の前弯がなくなります。反りが少ない分、胸椎は後弯しないとバランスが取れないので、代償動作を起こして後方にズレ、背中が丸くなります。

また頭も前に出ているのでここでも代償動作が働いて頸椎が後方にズレて、いわゆる猫背姿勢になるわけです。

猫背になると肩が巻くようになり(巻き肩)、頸椎から腕や手に伸びている神経に伝導異常が起きるために、腕や手のしびれや痛みを引き起こすのです。

このように上半身と下半身の結節点にある仙骨のズレによって体の隅々まで大きな不調を引き起こすことになるのです。

背骨コンディショニングで手術不要

さてこのように仙骨のズレから導き出される坐骨神経痛の痛みを解消するために日野先生が提唱するのが「背骨コンディショニング」です。

背骨コンディショニングはゆるめる、矯正する、筋力アップの3要素で構成されます。

言い換えると、ゆるめる、もどす、鍛えるになります。

この3要素は坐骨神経痛を早く治したいならどれも欠くことのできないものです。

まずゆるめるですが、これは後で紹介するようなストレッチ法で対応します。

伝導異常を引き起こす神経や関節の固縮を伸ばしてゆるめます。

つぎにもどすですが、これは日野先生自身か、先生の薫陶を受けたトレーナーの方にやってもらうということになります。

ただし個人的な経験からですが、ある程度はストレッチで体のゆがみ、骨のゆがみを治すことは可能だと思います。

とりあえずストレッチを試してみるというのも一案だと思います。それで改善できたならそれでいいわけですから。

最後に鍛えるですが、これは先述したようにズレを戻しても筋力が弱いままではまた元のズレた位置に戻ってしまうからです。

それでは先生が薦めるストレッチと筋トレを紹介しましょう。

坐骨神経痛に効くストレッチ

本書にはいくつかの背骨コンディショニングのゆるめるストレッチが紹介されていますが、ここではそのなかのひとつを紹介したいと思います。

ストレッチは背骨コンディショニングのゆるめるにあたります。

このストレッチは坐骨神経の伸縮性を取り戻すストレッチになります。

坐骨神経はひざから下の部分でふくらはぎの内側と通る脛骨神経と、外側を通る腓骨神経の二つに分かれます。

なので痛みやしびれが内側に出る場合は脛骨神経が伝導異常を、外側に出る場合は腓骨神経に伝導異常がでているので、足の角度をすこし変えてあげて痛みの出るほうを重点的にやってほしいと思います。

伸びないタオルを用意して、下の動画のようにひざが無理なく伸ばせるところで約30秒間ほど続けます。

ツンと来る刺激は神経が伸びている証拠です。痛みを感じる手前の気持ちいいところで停止させましょう。

これは自分も日課にしている誰でもできるストレッチですから、前回紹介したギックリ腰はこうやって自分で治す予防するの梨状筋へのストレッチとともに是非習慣にしてほしいと思います。

坐骨神経痛に効く筋トレ

背骨コンディショニングの3要素は自分の言葉でいうとゆるめる、戻す、きたえるですが、この3番目の鍛えるが背中周りの筋トレです。

ここでは先生が薦めるローワーバックを紹介します。

ローワーバックは背筋を主に鍛えるトレーニングです。百聞は一見に如かずですから下の動画を参考にしてくださいね。

タオルやクッションをお腹の下において仰向けに寝ます。タオルの高さは15cm以上が推奨されます。

水を入れたペットボトルを用意してそれを首の後ろで持ち、上体を起こして戻すを繰り返します。

胸を床に着けた状態から上体を2秒で起こしてその状態を3秒止める、そのあと2秒で戻す。これを3回繰り返します。

これを上体を左側、右側、縦方向の3方向に行います。なので合計9回繰り返せばいいことになります。

おもりの重さはこの9回をぎりぎりできる程度に調整します。

次に日野先生が特にお勧めするのが、仙骨を支えるお尻周りの筋肉強化です。

バックキックというお尻の筋肉と仙腸関節のじん帯を鍛えるトレーニングがあります。

ここではペットボトルの重りではなくチューブを使ったやり方を動画があるので紹介します。

軸足のひざを少しまげて、腰を痛めないようにして、2秒かけてゆっくり足を後ろにひきあげます。

お尻の筋肉を意識しながら3秒間キープした後に2秒かけてゆっくり足をつけずに降ろします。

これを左右10回ずつのセットを3セットします。

順番としては筋トレをしてからストレッチをしてください。先にストレッチをしてしまうと筋肉が伸びてしまうので筋トレの効果が落ちてしまいます。

日野先生によれば、ストレッチは比較的続けやすいのですが、筋トレはやはり苦しいこともあって続かない人も多いそうです。

とはいえ毎日やる必要はありません。筋トレは頻度が多ければいいというものでもないのです。

大体週2回ぐらいのペースでいいので習慣化して続けていけるように頑張りましょう。