『和食の知られざる世界』辻芳樹著 新潮新書

世界三大料理学校といわれて、すらすら答えられる人は業界の方だけでしょう。

- ル・コルドン・ブルー

- カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ

- 辻調理師専門学校

上の三つの学校がその三大料理学校になります。

ル・コルドン・ブルーはフランス料理の学校なのですが、日本にも東京と神戸に分校が存在します。

カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカは略してCIAなのですが、もちろん料理の学校でスパイの養成所ではありません笑。

CIAはニューヨークに本部があり、あのカリフォルニアワインで有名なナパ・バレーにも分校がある料理大学なのです。

学生数が総数で5000人以上といいますから、かなりの規模ですね。

そして三大料理学校の一つが、日本にある辻調理師専門学校、通称”辻調”と呼ばれる専門学校なのです。

ちなみによく誤解されるのですが、辻学園調理専門学校は全く関係がないのでご注意ください。

辻調は辻静雄氏が創設したのですが、この本『和食の知られざる世界』は静雄氏の息子さんである辻芳樹さんが書かれたものです。

和食の国際化を料理家、教育者という立場で見てきた辻さんが、改めて和食の独自性を評価しなおしたものが本書『和食の知られざる世界』です。

父によって味覚の英才教育を受けて育った辻さんは、和食を世界料理の視点から再評価することのできるうってつけの人物ということになります。

この本の帯の文句に、”辻調グループ代表だから書けた「和食の真実」”とありますが、本当にそう思います。

和食が受け入れられなかった時代

今では、日本食は世界中に広がり、いわゆる健康食ブームで豆腐が流行ったときとは違って、B級グルメを含めた総合的な日本食、和食の価値が世界で認められてきたように感じます。

和食の世界遺産登録であるとか、東京のミシュランの星が世界で一番多い都市になったとか、そういうところにも表れています。

今でこそ出汁(だし)というのも通じるようになってきましたが、当初はなかなか認められませんでした。

濃い味付けやソースに慣れた外国人の舌では味がないと感じられてしまったのです。

フランスの滞在先でお世話になったフランス人との会食で、哀しい体験をします。

その瞬間ー、含んだ液体を吐き出さんばかりの表情になる。四人が四人ともその反応なのだ。およそこの世のものではない食べ物を口に入れてしまった(あるいは入れなければならなかった)人が見せる、苦々しい表情。

出汁など辻先生の言葉でいえば、”生魚臭い味と香り”でしかなかったのです。

ちなみにフランスにも魚の出汁というのは存在します。ただ、日本のように素材そのものを生かすような形ではなく、通常ソースの土台として使われるのです。

魚の出汁はあくまでもソースの隠し味の一つとして使われ、フランス料理におけるソースは濃厚でお肉の臭みを消すモノでないといけないわけです。

その意味では、フランス料理というのは素材に味覚を付け加える”足し算”の料理だといえると思います。

またフランス人はあんこが甘いというコトが受け入れられなかったそうです。

あんこは小豆からできていますが、英語ではレッドビーンズ(小豆は色が赤いからですね)というのですが、豆を甘くして食べるという感覚を最初から持っていないのです。

タコベルでインゲン豆を使ったブリトーなどイメージすればわかると思いますが、どちらかというと辛くして食べる。

ちなみに自分もつぶあんよりこしあんのほうが好きで、何となくですがフランス人の気持ちがわかります。

羊羹で有名な虎屋も早いうちからパリに進出したと思うのですが、かなり苦労されたといいます。

欧米があこがれる引き算の美学

辻さんは、世界料理における和食の特徴を『引き算の美学』に求めます。

料理技術でも食材の扱い方でも味付けの仕方でも、削って削って、削いで削いで。素材をまるで「土の中から生まれてきたもの」のように料理する日本人独特の美学、美意識。

それを知ったことが、欧米人の驚きの発見だったといいます。

この”土の中から生まれてきたもの”という表現は、辻さんの友人であるブーレイさんのものです。

ブーレイさんはアメリカ人なのですが、若いころにフランスで修業して、ニューヨークで大人気のフランス料理店を開いた料理人です。

土の中から生まれてきたものというのは、自然の素材をそのまま食べたような感じがするということです。

ブーレイさんは、辻さんが連れて行ってくれた銀座の和食店でお椀物を召し上がったときにこの言葉を使ったといいます。

辻さんは和食を表現するうまい言葉を考え続けてきましたが、ブーレイさんの料理人の共通言語ともいうべき表現によって和食の特徴を指摘されたのです。

江戸時代に起こった寿司のブレークスルー

それでは自然の素材をそのまま食べるような和食の技法は、いつ生まれたのでしょうか。

辻さんは江戸前寿司を例にしてその歴史的経緯を語ります。

江戸時代に現在の日本料理につながる寿司のほかに天ぷら、鰻、そばなどが生まれたのですが、これはこの時期に江戸で人口爆発が起こったからです。

参勤交代で江戸に滞在する下級武士や、職を求める職人たちは単身者が多いので、いまでいうファーストフード的な料理が求められたのです。

寿司の語源は”すっぱし”と呼ばれ、「鮨」ではなく「鮓」をあてるのが語源に近いそうです。

寿司のそもそもは、東南アジアから米と塩を用いて魚を発酵させた”発酵食品”として日本に入ってきたことにあります。

魚を塩でしめるとアミノ酸発酵が起きますが、米と合わせると今度は乳酸発酵が起きるのです。

これがいわゆる”熟れ(なれ)ずし”と呼ばれるもので、琵琶湖の鮒ずしや吉野の釣瓶ずしなどにその技術が残っています。

ところが、この熟れずしと江戸前寿司はまったくちがうものといってもいいぐらいに江戸時代末期にすしの技術革新が起こったのです。

それは関西で起こった生食革命とも呼べるものでした。

関西で押しずしや箱ずしとも呼ばれる早ずしが生まれたのですが、これは酢飯の上に酢締めしたり吹いたりした魚や野菜を載せて食べるものです。

ネタである魚を発酵させず生のまま食べるので、それまでの熟れずしとは全く違う種類のすしになったわけです。

こうして江戸の単身者向けに屋台などで調理の手間をとらない簡便で新鮮な料理が提供されるようになり、それが現在の和食のバラエティにつながってきたのです。

和食で大事な旬の味を大切にしよう

全国でとれた新鮮な食材をそのままでいただくという和食の真髄からすると、旬のものを料理に生かそうとするのは自然なことです。

日本人の四季への感覚の鋭さとも相まって、和食では旬の食材を使うことが当たり前でした。

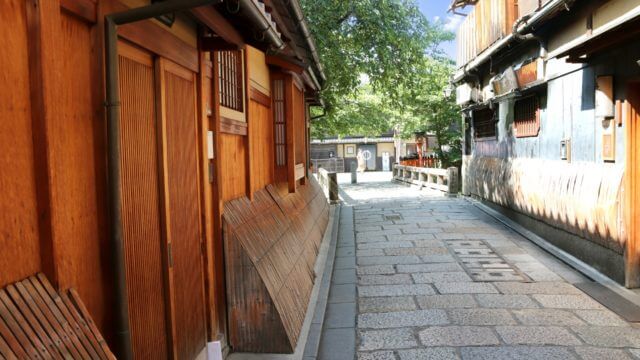

以前京都料亭の話をしたことがありますが、料亭で出される懐石料理の献立のなかでも、旬のものは大きくいかされています。

例えば煮物では旬の素材をたっぷりと使った椀物が出されます。

この記事の中でも書きましたが、懐石料理は茶の湯とともに発展したものです。

懐石料理が出てくる前は、儀礼的な本膳料理と素材の使用に制限のある精進料理の二つが主流でした。

しかし茶の湯でお客様を新鮮な旬の素材で持てなすという一期一会の精神が育まれるにつれて、今のような作ったばかりの温かい料理をだす懐石料理が出てきたのです。

そのために料理に趣向を凝らし、季節感を盛り込み、旬の食材を生かし、彩り、バランスや立体感を考えて盛り付け、料理と器の調和、料理を出すタイミングまで考え抜いて、ありとあらゆる面から食の時間と空間を演出する。

そのように発展してきた和食ですが、辻さんは旬の味というものへの日本人の関心の薄れが気になるといいます。

これは洋食の影響で濃い味付けになれてしまったり、冷凍技術の発達によってどの季節でも同じような食材が美味しく食べられるようになったことなども原因でしょう。

世界の料理人が和食の良いところを学んで貪欲に取り込んでいこうとする中で、和食の料理人たちが引き算の美学のベースとなる味覚を鈍らせてしまってはと、辻さんは料理の教育者として危機感を持っています。

和食の良さを後世に残していくためにも、料理人だけではなく、その料理を頂く我々も和食の良さを日々の献立に生かしていかないといけないのではないかなと思います。