Contents

『代官山オトナTSUTAYA計画』増田宗昭著 復刻ドットコム

蔦屋書店というと、あのレンタルDVDやCD屋さんで有名なTSUTAYAでおなじみのCCCが企画した書店です。

増田宗昭氏は枚方生まれで、TSUTAYAを企画したカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の創業者です。

カルチュア・コンビニエンス・クラブというのは、文化を手軽に楽しめる場所という意味合いがあります。

前にネットフリックスの人事制度について紹介しましたが、ネットフリックスもTSUTAYAと同じくレンタルDVD屋さんからスタートした企業です。

その意味では、TSUTAYAの親会社であるCCCとネトフリは良く似た会社だったのですが、時代を経て、それぞれが違う道を歩んでいます。

ネトフリは前回話したように、その業態をどんどん変化させていき、最初のDVD郵送サービスから映画のストリーミング配信、オリジナルコンテンツ制作もする一大ネットメディア企業に成長したのでした。

CCCもTSUTAYAから始まって、一度は映像事業のほうへ舵を切ったこともありますが、結局動画配信の方向へは進まずに、蔦屋書店という書籍のみならずCDやDVDをそろえたマルチ・パッケージ・ストアにカフェを併設したスペースを提供するサービスを始めたのでした。

増田さんがネトフリのように動画配信事業に乗り出さなかったのは、協力会社と干渉するからというのが理由です。そのためCCCはリアル店舗に活路を見出していったのです。

つまり同じような事業から出発しながら、ネトフリとCCCでは真逆の事業に乗り出していったのです。

増田さんはCCCのことを「企画」会社だと定義しています。増田さんはそれこそしつこいぐらい「企画」というものにこだわっています。

この本「代官山オトナTSUTAYA計画」はその企画=プロジェクトの一つです。

増田さんは、「本屋が創る街」というテーマを具現化する試みとして、この代官山プロジェクトを発進させたのでした。

すでに2011年から代官山蔦屋書店はスタートしていますが、この本「代官山TSUTAYAオトナ計画」では、この計画を推進した増田さんが、その企画の意図を赤裸々に語ってくれています。

TSUTAYAがネット動画配信時代にどうやって生き残っていくのかというのは、経営に興味のある方には、現在進行形の生きた教材になると思います。

増田さんの企画能力とその意図、思考形態を知る最良の1冊がこの本です。

ターゲットはプレミアムエイジ

代官山プロジェクトを発進させるにあたり、増田さんがターゲットとしたのは、プレミアムエイジと呼ばれる現在60歳前後の団塊の世代でした。

この世代は人口のボリュームゾーンであり、経済的余裕と時間的余裕もあり、自分のライフスタイルというものに自覚的で能動的な購買層だからです。

代官山プロジェクトは、このプレミアムエイジに向けて届くように企画されているのです。

え、TSUTAYAってのは若い世代向けじゃないのと思われた人もいるかもしません。

もちろん若い世代も常にTSUTAYAのターゲット顧客層です。

プレミアム世代がまず集まる場所をつくることで、その感性に惹かれた若い世代も集まってきてくれると、増田さんは考えているのです。

”質の高い顧客はそれだけでひとつの価値である”という命題が、ここでも証明されることになる。そう、代官山プロジェクトはプレミアムエイジを集める装置であると同時に、世代を超えて波及する力を持つ場でもあるのだ。その力とはリアルに存在する場所だけが持ち得る力である。

目指すのは人がポジティブになれる場所

TSUTAYAは1983年に大阪の枚方市で創業したのですが、増田さん自身、TSUTAYAはCDやDVDや書籍を商材として扱ってきたつもりはないといいます。

TSUTAYAが売ってきたのは、ライフスタイルそのものだというのです。

私はレコードやビデオや書籍というモノではなく、そうしたライフスタイルを発見する機会や場を提供したいと考えた。それがTSUTAYAの出発点だったのだ。そしてそれは今も変わらない。

というのも、TSUTAYAができる前まで、これらの商品は流通の関係で別々の店で売られていたのです。

CDはCDショップ、ビデオはビデオやさん、書籍は本屋さんです。

しかしライフスタイルを売りたい増田さんにとって、これらの商品をワンプレイスで楽しめることが大切でした。

この3つを同時に楽しめる場所を提供することこそが、TSUTAYAの存在理由だというのです。

代官山プロジェクトは、そのようなライフスタイルの標本箱としてのTSUTAYAをさらに深化させながら、プレミアム世代に提供することを目的として企画されたのです。

そしてネット社会の現代においてこそ、実際にリアルな店舗に人が集まることが大切だといいます。

モノとコトのベクトル

代官山に蔦屋書店の一大コンプレックス拠点を創るにあたり、代官山周辺の住む住人や勤め人の人に対して、どのような空間をほしいのかをアンケート調査してみたそうです。

その結果は、カフェが欲しいという声が圧倒的だったそうです。

カフェ?代官山にはすでにたくさんのカフェが存在するのに?

増田さんはその答えの裏に存在する理由を考えました。カフェといっても、美味しい珈琲を飲みたいからカフェを求めているのかといったら、今はおうちでもその気になれば最高級のコーヒー豆を買ってきて自分で淹れれば十分に楽しめる環境にあるわけです。

そこで考えたのは、消費者は珈琲そのものを求めているのではなくて、そこでゆったりとした時間を過ごすことのできる空間を求めているということでした。

”モノ”ではなく”コト”という新しい体験を求めているわけです。

TSUTAYAが売ってきたのものがCDやDVDというモノではなく、ライフスタイルというコトであったように、蔦屋書店を魅力的なライフスタイルのショーケースにしたいと思ったのです。

オンラインは体温を保てるか

インターネットが日本でようやく普及し始めたころ、ネット上のコンテンツは無料のために商売にならないといわれました。

音楽配信にしろ電子出版にしろ、それらを主導したのはハードメーカーや通信キャリアであって、コンテンツホルダーではなかったのです。

このことからも、コンテンツホルダーがネットのコンテンツはタダという特性に嫌悪感を持っていたことは確かでしょう。

増田さんは自らコンテンツを扱ってきた立場として、コンテンツホルダーに対する”リスペクト”は絶対に必要だといいます。

リスペクトを持たない事業者のもとには、結局は優良なコンテンツは集まってこないし、そしてそれ以上に、優良な顧客は絶対につかない。(略) 逆に言えばコンテンツにリスペクトを持ち続ける限り、そこにはビジネスに発展する萌芽が必ず見つけられる。

増田さんはすでに2003年には、六本木のTSUTAYAではじめて、書籍フロアーとスターバックスコーヒーを併設した”BOOK&CAFE”という業態をオープンさせました。

ここでは書籍をただで珈琲を飲みながら読めるので、ある意味コンテンツの無料化をやったわけですが、その結果どうなったかというと、最初はカフェの売り上げがあがり、その後つられて書籍販売数も増加したのです。

これについて増田さんは、創り手の不利益にならないなら、コンテンツが無料になってもかまわないのではないかといいます。

コンテンツを囲い込むことがコンテンツホルダーの本義ではないともいいます。

創り手へのリスペクトを持ちながら、コンテンツに触れてもらう機会を増やすことに注力することで、それが顧客の利益、創り手の利益につながるのなら大いにやればいいというのが増田さんの考え方です。

森の中の図書館

CCCは企画会社だと言い切る増田さんにとって、企画をたてるときのコツというものがあります。

それは徹底的にシンプルに考えるということです。

世の中のことは様々な要因で動いていることは確かですが、その枝葉末節に捉われて本質を見失えば、企画はあたらなくなります。

本質に向かって、直観力を働かせる。それも企画を立てるものにとって必要な態度(アティチュード)だと思う。

ビジネスには顧客、商品の二つの要素しかありません。そしてこの二つをどう結び付けるのかが、企画の見せどころだといいます。

この代官山プロジェクトは、TSUTAYAにとって初めての建築コンペの経験でした。

それはこのプロジェクトがコミュニケーションが発生する場として定義されたからです。

コンペというのは発注者側と受注者側とのコミュニケーションの場になりうるわけで、そのことがこのプロジェクトにふさわしいと考えたからでした。

最終的に選んだのは、「クライン・ダイサム・アーキテクツ」でした。

増田さんがこの建築デザインを気に入ったのは、TSUTAYAを表すTの文字が壁や建物全体のそこかしこに埋め込まれていることでした。

そしてこの建築で目指したのは、家にいるような心地よさでした。

家にはラベリングがされていませんので、代官山では商品のサインやシグナルを極力使わないようにしているそうです。

また森の中に建築をたてることで、森の手触りや香りを楽しむことができます。それはネットでは味わえないものです。

デジタル技術を否定するわけではなく、それをうまくリアルな店舗のライブ感に生かしてやることで、代官山は唯一無二の場所に生まれ変わることができたわけです。

蔦屋書店、枚方T-Siteを訪れてみて

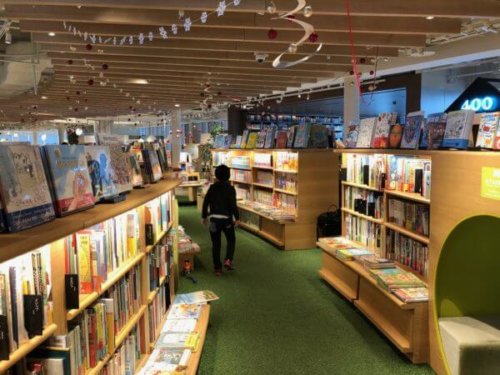

お気づきの方もおられたと思いますが、ここに貼った画像は代官山のものではありません。

増田さんが初めてTSUTAYA一号店を開いた枚方の蔦屋書店、枚方T-Siteです。

この枚方T-Siteは蔦屋書店の百貨店ともいわれています。元々は京阪電車の枚方市駅前の近鉄百貨店の跡地につくられたものです。

建築の外装は白地になっていて、これは代官山もそうですし、他の蔦屋書店と同様の統一された色合になっています。

建物は高層7階建てになっていて、その点低階層の代官山とは趣が違っています。

どのフロアにも人があふれていて、かつ長い時間滞在している人多いなと感じました。なるほど、増田さんのいう居心地の良さというのが、この場所でも反映されているんだなと感じました。

増田さんのTSUTAYAの新しいイメージを大阪で体験したい場合は、ここか、梅田にある蔦屋書店ということになります。

この本には、コピーライターの糸井重里さんや、ゲームクリエイターの故飯野健治さん、そして建築を手がけた建築家の皆さんとの対談も楽しめます。