Contents

『間違いだらけ!日本人のストレッチ 大切なのは体の柔軟性ではなくて「自由度」です』森本貴義 ワニブックスPLUS新書

ストレッチをやる理由はまず第一に体の柔軟性をつけたいということだと思います。

日頃からストレッチに嗜んでいる人以外は体の柔軟性に自信がない方がほとんどでしょうから、そうおもうのも当然ですね。

なので身体の柔らかい人をみると自然とうらやましくなるものです。

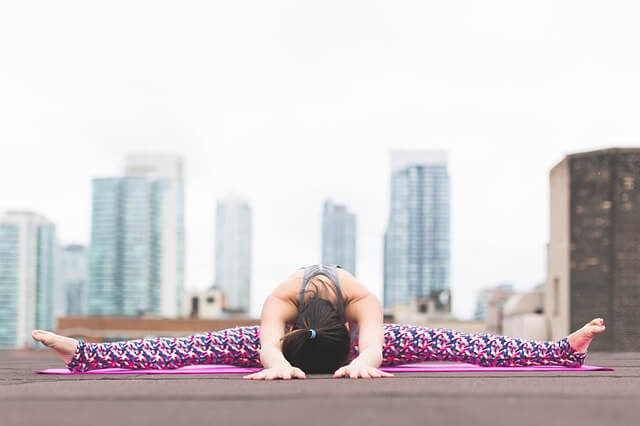

特に開脚して180度脚を広げられる人はあこがれの対象です。

ただむやみやたらと体の柔軟性だけを求める風潮に警鐘をならす専門家の方もいます。

今回紹介するのは「間違いだらけ!日本人のストレッチ 大切なのは体の柔軟性ではなくて自由度です」の森本貴義さんです。

森本さんはあこがれの180度開脚を体にとって例外的でハイパーな状態だと考えています。

普段運動習慣のない人がいきなりこれを目的としてしまうのは、体の構造上リスクが高いといいます。

実際、年配の女性で股関節周りの痛みを訴える人は股関節の柔らかい人が多いのです。

幼いころから新体操をやっていたとかバレエをやっていたとか、過去10年以上ヨガやピラティスを趣味にしていましたとか、長い年月かけて体の柔軟性を作り上げてきた人ならそれほど問題にはなりません。

しかし一般の人がいきなりそのような状態を目指すのは、あまり意味がないといいます。

ストレッチで180度開脚は本当に必要?

2016年に「どんなに体が硬い人でもベターっと開脚できるようになるすごい方法」という本がベストセラーになりました。

180度開脚が誰でもできるというメッセージが潜在的な読者にささったのだと思います。

実際段階を踏んでトレーニングを継続していけば、いつかは180度開脚ができる可能性はあります。

ただそれができたとして一体どのような効果が体や健康にあるのでしょうか。そこをもう少し深く考えてみたいと思います。

そもそも開脚ベターでは体はどのような状態になっているのでしょうか。

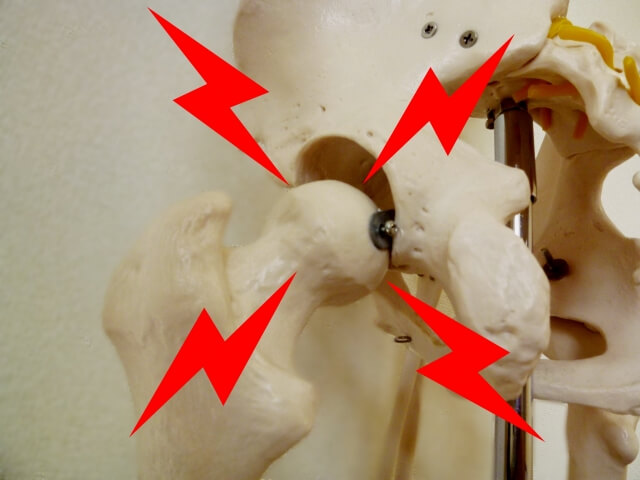

股関節や肩関節は球状の骨頭とそれを包容しならがつなげている丸い凹状(おうじょう)の関節窩(かんせつか)でできています。

このような構造を臼状(うすじょう)関節と呼びます。

臼上関節は骨頭が関節から離れていく動きとくっついていく動きの二つでできているため、構造的には不安定な状態です。

開脚ベターはこの骨頭が関節から離れていく状態になっています。これが限界を超えてしまうと脱臼してしまいます。

実際開脚ベターができる人は脱臼しやすい体質になっています。

脱臼しないようにするには関節周りの筋肉を強化してサポートする必要があります。

つまり体の自由度を高めるためには、関節周りの離れていく力=遠心力とくっついていく力=求心力の二つの力を高次元でバランスさせなくてはならないのです。

そのためには柔軟性だけではダメで、それを支える筋力の強化が必要になってきます。

日本人は体が固い?

日本人は自分の身体が固いと信じ込んでいますが、海外で色んな人種の選手の身体をみてきた森本さんによれば日本人は体が柔らかいといいます。

例えばMLBの選手でも森本さんが普通にしゃがんでると、「おまえしゃがめるのか!?」といってびっくりするといいます。

メジャーのキャッチャーもしゃがんでいるように見えますが、実は彼らはひざ裏にパッド入りのサポーターをつけて隙間を作ることで中腰で立てるようにしているのです。

もしそのようなサポーターをつけていなければ、彼らはしゃがもうとするとそのまま後ろに倒れてしまうそうです。

なので森本さんによれば欧米人は和式便所では用はたせないし、田植えもできないだろうといいます。

日本人が自分の体が固いと思っているのはそう信じ込んでいるだけで、多くの人は普通に柔らかいといいます。

また柔軟性がとにかく必要だと考えているのは日本人だけの風潮だといいます。

MLBというとイチロー選手ですが、イチロー選手は今では柔軟性のある選手の代表のようなイメージがありますが、実はプロに入りたてのころは体が固い選手でした。

森本さんはイチロー選手を長い間診ていたトレーナーでもあったのですが、イチロー選手は元々体が固かったといいます。

そこからイチロー選手らしいストイックさでストレッチをやることで、今のような柔軟性を みにつけていったといいます。

ただしイチロー選手は体自体は固くても一連のプレー動作は昔からスムーズだったといいます。

このことは、必ずしも特定部位の柔軟性の有無が選手のパフォーマンスに影響するものではないということを表しています。

森本さんによれば、パフォーマンスに影響するのは個々の柔軟性よりも全体の連動性だといいます。

日本のお相撲さんも体が柔らかいですよね。部屋に入門するとまずやらされるのは股割(またわり)という開脚前屈です。

お相撲さんはあらゆる方向からの巨大な圧力を受けてもそれを受け止めたりいなしたりする腰の強さや股関節の柔らかさが必要です。

それがなければあっという間に膝や足首を故障してしまうでしょう。

日本人は相撲という原始的な競技を通して身体の柔軟性を身に着けてきたのです。

柔軟性だけではだめ。可動度と自由度を重視する

森本さんは色々な選手をみていくなかで、トップアスリートであっても体が固い選手が多いことに気が付きました。

そういうアスリートに柔軟性をつけるトレーニングを施すことがありますが、やりすぎると逆にパフォーマンスを落とす選手も多くいたそうです。

それどころか不必要な柔軟性をつけることでスランプに陥ったり、故障につながるケースもあったといいます。

そうなってしまうのには理由があります。

多くの人が誤解していることですが、柔軟性=可動性だと思っていることです。

柔軟性とは緊張の状態から解放するとビヨーンと張力が減少して緩くなる幅のことです。

これに対し可動性とは自分の意図通りに体の各部分を動かせる幅のことです。

可動性を無視して柔軟性だけを高めても変動が大きくなり不安定性が増すだけということにもなります。

大切なのは関節の柔軟性とともにそれを支える筋肉の強化です。この二つの力がバランスしたときにはじめて体の自由度が高まるのです。

体の自由度とは森本さんによれば、

簡単に言うと、状況に応じて一つ一つの関節を自分の思い通りに独立して動かすこともできるし、関連させて動かすこともできるし、スピードやタイミングも自在に変化させることができるということでしょうか。

自分の身体を思い通りにコントロールできる幅、それが自由度です。

そのためにはもう一度言いますが、関節の柔軟性とともにそれをサポートする筋力が必要です。

自由度を高めるには柔軟性の向上と筋力強化による頑健性の向上の二つを狙わないといけないのです。

ただ一般的にはこの柔軟性と可動性には相関関係があります。年齢とともに体を動かす時間が少なくなってくると、全身の連動性やそれを動かす筋力や神経の機能が落ちてくるからです。

ストレッチによって関節の柔軟性が向上すれば、歩幅が小さかった人も足がひらくようになってよりダイナミックに歩けるようになります。

そうなると臀部や脚の筋肉も強化されていきます。そうなると体の自由度も上がることになります。

なので最初は柔軟性を求めてストレッチを始めても構わないと思います。大事なのはそれだけで良しとしない意識の持ち方です。

理想はシルクドソレイユの団員やボルダリング選手の身体

シルクドソレイユという身体の躍動感をテーマにしたカナダの劇団があります。

本部のモントリオールやラスベガスなどで定期公演していますが、日本にも何回も来日して公演しています。観に行かれた読者の方もおられると思います。

自分も一度ですが見に行ったことがあります。

飛んだり跳ねたり回ったり、全身で躍動感を表現する団員達をみていると、あれだけ動けたら楽しいだろうなと思います。

ソレイユの劇団員はもともとはトップレベルのアスリートやダンサー出身の人たちが大勢働いています。

記録や効率性が最大限重視される競技の時と違って、その身体能力をベースにエンターテイメント性を加えたより自由度の高い演技が要求されます。

記録を出すために余計なものをそぎ落とし競技用に特化された体から、観客に魅せるための体の仕様に変わっていきます。

そしてそれは一般人が生活するなかで要求される動作の延長上にあります。

上の動画はシルクドソレイユの日本公演にも関わられたトレーナーの山澤礼明さんのレッスン動画です。

元々は器械体操出身ですのでさすがに良い身体をされていますね。

関節周りの柔軟性と筋肉の頑健性のバランスがとれた自由度の高い身体の持ち主であることが、動画を見ればすぐにわかります。

もうひとつ自由度の高い理想的な体の持ち主として、森本さんはボルダリングの選手の身体をあげています。

ボルダリング、いわゆるスポーツクライミングはホールド(人工的な突起)を支点にして壁を人力のみで登っていく競技です。

ボルダリングの選手は自分の体重を四肢のみで支えて、体をひねったりねじったり手足をいっぱいに伸ばしながらホールドをつかんで登っていきます。

ホールドをつかみ損ねたり、体のバランスの取り方を間違えると自分の体重が指先にのしかかった来るので、体の動きには精密さが要求されます。

選手の身体には不必要な筋肉や柔軟性はついておらず、あくまでも競技で要求される自由度を高次元で身に着けているので、理想的な体の持ち主だといえるのです。

ストレッチの目標をどこにおくのかが大事

ストレッチを始める人の動機は人それぞれだと思います。

元々体が固かったので何とかしたい。最近何でもない段差につまづくようになって体力の衰えを感じる。冷え性で困っているのでストレッチで治したい。

ただ何となくストレッチは体にいいと聞いたから、だけではストレッチの効能を十全には引き出せないと森本さんはいいます。

野球選手が開脚ができるようになったとしても、それで打率が上がらなければ意味がないのです。

僕自身ストレッチを始めた理由は、デスクワーク中心でPCの前に座ってばかりいて体の不調を感じたからです。

また外出してすこし街歩きをしただけでしんどくなったり足が痛くなったりして、頻繁に休みたくなるということもありました。

座っている時間が長く体を動かす機会がないために血流が悪くなり、特定の筋肉が縮んで固まり、それが体の節々の痛みやだるさにつながっていたのです。

ストレッチをすると縮んだ筋肉を伸ばして血流を良くすることができます。止まっていた神経回路がよみがえって、自分の意志で体を動かせるようになっていきました。

また体の柔軟性がもどると姿勢がよくなり、姿勢がよくなると呼吸がしやすくなって酸素をより多く体内取り入れることができるようになりました。

このため疲労感がなくなってより活動的になっていきました。活動的になると外に出て歩くようになるので脚力も自然とついてきます。

このようにストレッチをすることで動ける体を取り戻すという当初の目的はある程度達成できたのです。

開脚ができるようになりたいという憧れをもつことも強い動機の一つになりえますので、僕は入り口として大変いいことだと思います。

ただし健康のことを考えるなら、ひたすら柔軟性だけを求める思考は逆に故障のしやすい身体をつくってしまうということも意識として持っておいてほしいと思います。

競技者ではない一般の人とっても、ストレッチは自分の身体を思い通りに動かせるようになるための最適な手段の一つだと思います。

ストレッチをすることで自分が何を手に入れるのか、目的意識をはっきりさせることはストレッチの効能を自覚させてくれ、ストレッチを続けることにつながると思います。