『新しいピラティスの教科書』石部美樹著 石垣英俊・高橋なぎ監修 池田書店

”ピラティス”というのは、このエクササイズを開発した創始者の名前です。

本名はヨーゼフ・フーベルトゥス・ピラテスです。なのでドイツ人です。

ピラティスさんを一言で言い表すと、今でいう”健康オタク”というのが一番しっくりくるように思います笑。

ピラティスさんは呼吸を大事に考えていて、実際それはピラティスの基本哲学にもなっているのですが、皮膚呼吸が大切だといって、パンツ一丁でランニングするのが日課だったそうです。

こちらの動画をみても、ピラティスさんは裸の画像が多いですよね。

ピラティスさんを健康オタクにしたのは、幼少期に病気がちだったことが影響しています。

リウマチ、喘息、クル病などに苦しみましたが、父親がスポーツジムに勤務していたこともあり、幼少の頃より数々のスポーツをこなしていました。

器械体操、ボクシング、ヨガ、レスリングを幅広く嗜んだので、頑健な肉体を持つようになりました。

そんな健康オタクのピラティスさんでしたが、喫煙は大人になってもやめなかったので、喘息の症状は最後まで続いたというのは興味深いエピソードです。

ピラティスでは呼吸を大事にしますが、喘息で苦しんだ経験がそこに反映されているとみるのが自然だと思います。

ピラティス自身は、自分の考案したエクササイズを「コントロロジー」、「全身の細かな筋肉と精神を自分自身でコントロールするための学問」と定義していたようです。

正しい運動で矯正すると、自分の体が正しく機能するようになり、身体的健康が生まれる。

ピラティスの効用は今でこそ市民権を得ていますが、ピラティスの生前では一部の愛好家や医療関係者のみにしか認められていませんでした。

ピラティスが本格的に広まり始めたのは、1990年代のアメリカです。ピラティスさんがなくなったのは67年ですから、ピラティスさん自身が時代に早すぎたと嘆いたのも無理はないことでしょう。

この本「新しいピラティスの教科書」は、バシーピラティスのインストラクターである石部美樹さんが書かれたものです。また、鍼灸師である石垣英俊さんとご自身でピラティススタジオをやられているトレーナーの高橋なぎさんが監修されています。

ピラティスについての一通りの知識と、身体各部のエクササイズを網羅的に掲載してくれているのでお勧めです。

現代人にピラティスが好まれる理由

現代人はストレス社会を生きています。

またどんどん生活が便利になってくると、自分の身体を動かす機会というのも減っていきます。

そのうえ、毎日四六時中、椅子に座って机の上のPCの画面、立っていてもスマホの画面をのぞき込んでいるのですから、身体のバランスがおかしくならないわけがないのです。

最近、体幹の強化の必要性が良く言われるようになってきましたが、その流れを主導してきたのもピラティスだといえるでしょう。

すべての筋肉を均一に発達させることで、個々の筋肉が調和し、本来の働きを取り戻していく。

ふだんの生活習慣や日頃の癖などから筋肉の発達に偏りが生じると、そこから体調が崩れだします。

日本でも問題になっているのは寝たきり老人の数が多すぎること、そしてその期間も長いことです。

寿命というものが生命的な年月だとしたら、健康寿命は幸福な人生の時間だといえます。

日本人の寿命は世界トップレベルでも、寝たきりの時間も世界トップレベルでは幸福だとは言えないと思います。

ピラティスさんは肉体年齢を重視していました。ピラティスさんは生涯2冊の本を書いていますが、その1冊の中で年齢について次のように語っています。

「本当の年齢は、生きている長さや自分がどう感じていると思うかではなく、むしろ実は生涯を通じて脊柱の自然な柔軟性の程度で決まるのだと証明する」

ピラティスさんは86歳まで生きましたが、この言葉の通り、その最後まですべてのエクササイズをこなすことができたといいます。

ピラティスは健康寿命を延ばすことに、大変効果があることがわかります。

ピラティスのニュートラル姿勢

ピラティスでは姿勢を重視しますが、骨盤、背骨、肩甲骨、首、肋骨が正しい位置にある状態を、”ニュートラル・ポジション”と呼びます。

このポジションを土台にして、様々なエクササイズを行うので、このポジションを身体と頭でしっかりと覚えさせることが大切です。

まずは、骨盤だけを動かす、首だけを動かす、といった変化をゆっくりと加えていきます。それぞれの動きに対して、「筋肉をどのくらい使えば、関節が動くのか」といった感覚を覚えていきます。

そのためには、日常的な動き一つ一つに身体の筋肉や関節の動きを意識して、正しいポジションを維持していかなければなりません。

たとえば、骨盤のニュートラルポジションを少し考えてみましょう。

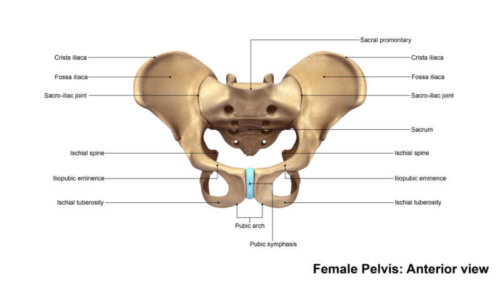

骨盤のニュートラルとは、生体学的に言えば、上前腸骨棘(じょうぜんちょうこっきょく)と恥骨結合(ちこつけつごう)が、立っているときや座っているときに、床に対して垂直にある状態をいいます。

また床に寝ているときは、床に対して平行な状態にあることを言います。

上膳腸骨棘は上の骨盤の画像のゾウの両耳の端の部分にあたります。恥骨結合は画像の青色の部分にあたります。

骨盤

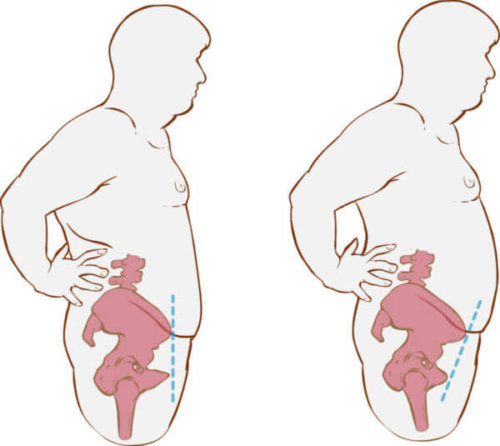

骨盤ニュートラルな骨盤のポジションとは、上の画像の左側のように、骨棘と恥骨が垂直になっているときになります。

右側の人は骨棘が恥骨よりも前に出ているので、この場合は骨盤が前傾していることになります。

ピラティスで代表的な動作といえば、ペルビック・カールと呼ばれるものですが、このペルビックというのは英語で骨盤を意味します。

仰向けになって、骨盤をニュートラルポジションに持っていく動作をペルビックカールと呼ぶのです。

この仰向けになったペルビックカールがピラティスでよく引用されるのは、ピラティスの大事な概念である”エロンゲーション”がわかりやすく表現されているからです。

エロンゲーションというのは”伸張”という意味ですが、ピラティスでは背骨のエロンゲーションを常に意識します。

背骨は「椎骨(ついこつ)」という小さな骨がいくつも連なってできています。

この椎骨の間には小さな関節と椎間板があるのですが、ピラティスではこの椎骨の間を伸張させながらエクササイズするのです。

ピラティスの呼吸法

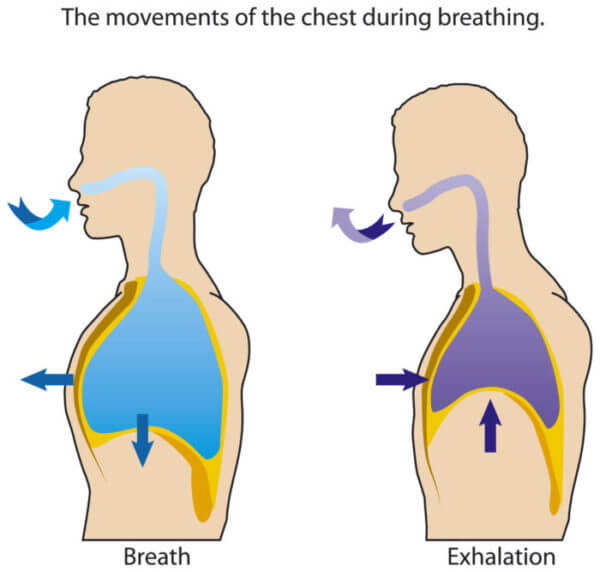

34592110 – the movements of the chest when breathing.

34592110 – the movements of the chest when breathing.ピラティスは最初に述べましたように呼吸というものを大事にします。

「呼吸は人生最初の行動であり、最後の行動でもある。私たちの命そのものが、呼吸にかかっているのだ」

酸素を胸いっぱいに取り込んで、血流をよくするというのが一つ。しかしピラティスの呼吸法は酸素吸引だけにとどまりません。

ピラティスの呼吸法は、呼吸筋を使って胸郭を最大限膨らます胸式呼吸です。

単なる深呼吸という意味合いを超えて、肺に限界まで空気をいれたら今度はそれを絞り出すように吐くという、よりハードなものです。

ピラティスにおける呼吸は、お腹は固めたまま胸郭を膨らませる筋肉運動でもあり、お腹をへこませる体幹の運動でもあるのです。

ピラティスはヨガとよく混同されますが、ヨガの呼吸法は腹式呼吸です。腹式呼吸は体を体内から温める効果があります。

体が温まると汗をかきますので、それによって血行やリンパの流れを良くするというのがヨガの呼吸法の一つの目的です。

ピラティスのエクササイズでは、常に吐くことと吸うことを意識します。エクササイズと呼吸がセットになって、はじめてピラティスの効果が発揮されるからです。

ピラティスの哲学

今ではピラティスも、様々な流派やエクササイズが生まれ高度化しています。

ピラティスさん自身が開発したエクササイズはそれほどバリエーションはなかったといいます。

しかし、ピラティスさんが持っていた哲学や思想は脈々と受け継がれて、ピラティスの範疇にとどまらずに大きな影響を世界に与えています。

ピラティスで重要視される概念はいくつもあります。

アワーネス(気づき)、コンセントレーション(集中)、コントロール(調整)、センタリング(中心)、ハーモニー(調和)、バランス(均衡)、ブレス(呼吸)、コア(体幹)などがあります。

個人的にピラティスをやっていくなかで、とても腑に落ちるのはアワーネス、気づきです。

ピラティスをやると、あ、今日はちょっと肩の動きが悪いなとか、右の股関節の動きが左よりもしぶいなとか、各部の関節や筋肉の動きそれぞれについての調子が感じられてくるのです。

また、例えば最近食べ過ぎていて胃腸の調子が良くないとか、身体が重いなとかいうのも、ピラティスをやっていることで、より微細に感じるセンサーが備わってきます。

なので体の変調に対して、すばやく対応することができるようになるのです。

ピラティスの動きは、日常生活のちょっとしたすきま時間やスペースがあればできます。また正しい姿勢や呼吸を常に意識するようになります。

ピラティスはいいます。

ピラティスは、10回で気分が良くなり、20回で見た目が変わり、30回で全く別の身体に生まれ変わる。

自分はまだ見た目が変わるところまではいっていませんが、ピラティスを始めて比較的はやく、気分が良くなったことを実感しています。

今回取り上げた「新しいピラティスの教科書」は、体各部のエクササイズをわかりやすく網羅して実践できるようにしてくれています。まさにピラティスの教科書ともいうべき本になっています。

また、ピラティスの哲学や人生を知りたいのであれば、ピラティス自身が書いた「Return to Life」の邦訳本がでていますので、こちらも関心を持たれたらどうぞ。