Contents

小さな習慣からキーストーンハビットまで:習慣について3つの考察

ハビットチェーンについてより理解を深めれば、なぜ食習慣だけを変えてもうまくいかないかという理由がわかってきます。

ただその前に習慣化について先達の知恵を振り返ってみたいと思います。

習慣化についてはたくさんの本が国の内外を問わず出版されているように、人類普遍の関心の対象のようです。

そのすべてをここで紹介することはできませんが、よく言われてる習慣化についての本のいくつかをここでも簡単に紹介したいと思います。

取り上げるのは3冊の著書です。チャールズ・デュヒッグによって書かれた「習慣の力」、スティーブン・ガイズが著した「小さな習慣」、そして佐々木典士氏が書いた「ぼくたちは習慣で、できている」です。

それぞれ年代順に紹介したいと思います。

あなたの人生を劇的に変えるキーストーンハビットの力

比較的最近の本でニューヨークタイムズの元記者チャールズ・デュヒッグの本「習慣の力」で書かれている概念でキーストーンハビットというものがあります。

習慣といってもあまり重要ではない習慣から、その人の人生を変えてしまうようなクリティカルな習慣までたくさんありますが、キーストーンハビットはその習慣を始めることでどんどんほかの良い習慣が波及的に身についていく要(かなめ)となる習慣のことです。

デュヒッグは一つ一つの習慣を変えていくよりも、ほかの習慣に影響を及ぼすようなクリティカルな習慣一つに狙いを定めて、それを定着させることに集中すべきだといいます。

ひとつひとつを正さなくても、重要な習慣をパワフルなてこに変えれば成功できることを、キーストーンハビットは教えてくれる。

キーストーンハビットをみつけ、定着化させてしまえば、効率的にほかの良い習慣も自然と身につけていけるのです。

なのでキーストーンハビットはすべてを変えるプロセスの始まりだといいます。

そして重要な習慣をパワフルなてこに変える方法について、デュヒッグは具体的な方法を教えてくれます。

まずデュヒッグは習慣化というサイクルを3つのステップに分けます。それがきっかけ、ルーチン、報酬です。

「きっかけ」というのは脳に対してどの習慣を使うかを伝える「引き金」という意味です。これが脳に伝わると脳は自動操縦モードのスイッチがはいります。

次に「ルーチン」とはそのきっかけを刺激にして起こる慣習的な行動や思考のことを指します。

最後の「報酬」は、脳が一連のループを脳内の記憶に残すかどうかを決める基準になります。

そしてこのループが脳に刻まれて無意識に行われるようになると、そこに習慣が生まれるわけです。

この「きっかけ→ルーチン→報酬」というループは、どんどん無意識に起こるようになる。きっかけと報酬が相互につながると、強力な期待や欲求が生まれる。やがて、そこに一つの習慣が生まれる。

デュヒッグが独特な点はこの習慣というループを3つのステップに分け、そのうえできっかけと報酬をつなぐルーチンの部分をほかのルーチンと兌換することを薦めている点です。

古い習慣を変えるには、古い欲求に取り組む必要がある。きっかけと報酬は変えずに、新しいルーチンを組み込むことによって、欲求を満たさなければならないのだ。

つまりきっかけと報酬はそのままでも、ルーチンを新しくすることにより新しい習慣を古い習慣に代替させることは可能だということです。

これなら脳にすでに刻み込まれているきっかけと報酬を変えないで済むために、スムーズに新しい習慣化が図られるというロジックです。

ただしデュヒッグはそのようにして新しくできた習慣がはたしてキーストーンハビットであるかどうかについては、ヒントはくれていますが、明確に指示してくれてはいません。

モチベーションに頼らずともできる「小さな習慣」から始めよう

いきなり大きくて難しい習慣を狙わず、大きな習慣を小さな習慣に分解して、その簡単な習慣を身に着けることから始めようというのは、結構どの習慣化の本でもでてきます。

先ほどのキーストーンハビットの本でも出てきます。これは習慣化は最初の段階が一番難しいからです。

スティーブン・ガイズが著した「小さな習慣」も最初のアクションの難しさを伝えています。

どんな課題でも、始めること自体が最初の抵抗を引き起こし、最初の壁となるからです。

そのため、ガイズは最初のステップを小さくして対処することを薦めるのです。

それが「小さな習慣」です。

ガイズの定義によれば「小さな習慣」とはどれぐらいかといえば、「あまりに簡単なので、しないよりするほうがいいとおもえる行動」だといいます。

具体的には「毎日腕立て一回」とか「毎日読書2ページ」とかです。確かにこれならだれでもできますよね。

簡単な習慣をこなすのにモチベーションは必要ありません。ほんのちょっとの意志だけです。なぜならその習慣は失敗しようがないぐらい簡単な習慣なのですから。

ガイズは習慣化のために努力やモチベーションの力というものを信用していません。それらは感情によって簡単に左右されてしまうからです。

モチベーションがうまくいくのは、エネルギーが有り余っているときか、健康的な考え方をしているか、ほかに大きな誘惑がないという条件が成立しているときのみだといいます。

ガイズはモチベーションよりも行動のほうが大事だといいます。

先に行動をとると、モチベーションがすぐにあとを追いかけてきます。

これはやる気がなくてもとりあえずその場所にいってみる、やってみるという方法と近いと思います。やる気がなくても始めてしまえば、やる気は後でついてくるという経験は誰にもあると思います。

サッカー界のスターで今も現役の選手であるカズこと三浦知良さんも、今日は練習に行きたくないなと思う日があるといいます。しかしそういうときでもとりあえずグランドにいって、スパイクを履いてみるようにしているそうです。スパイクを履くと自然とやる気が出てくることを知っているからです。

もし挫折してしまったなら、それはあなたの努力が足りなかったのではなく、始めに設定した習慣が大きすぎたのだといいます。その時はその習慣をさらに小さく再設定して、ベイビーステップ(小刻みに)で始めてみることで続けていくことができるといいます。

”継続は力なり”を地でいくような習慣化の方法、それが小さな習慣なのです。そしてガイズは小さな習慣が自分に自信を与えてくれることの影響の大きさを説きます。

生活に運動を取り入れて続けられるかどうかは、基本レベルの自己肯定感が大きな影響を与えるということがわかりました。

前回紹介した関口先生の痩せられない人の5つの特徴のなかに自分をほめられない人、つまり自己承認力のない人という項目が入っていました。

ガイズも自己肯定感がないと習慣化は難しいといいます。そして小さな習慣はその自分を信じる力を与えてくれるといいます。

失敗のしようがない小さな習慣が与えてくれる毎日の小さな成功体験の積み重ねが自分を信じる力を生み出してくれるからです。

ガイズの小さな習慣については、本のレビューのカテゴリーでも取り上げていますので、関心を持たれた方はそちらもお読みください(小さな習慣が生み出す大きな奇跡)。

環境を変えると意志力も変わる

最も近著である佐々木典士氏が書いた「ぼくたちは習慣で、できている」には待つことの報酬と環境の話がでてきます。

要するに目の前から本物のマシュマロを取り去っただけで、子どもたちはより長く待てるようになったのである。

これは心理学者ウォルターミシェルが1960年代に行った「マシュマロ・テスト」に関して述べたものです。

マシュマロ・テストとはある保育園で園児に対してテーブルの上にマシュマロを置いて、それをすぐに食べてもいいけれど、一定の時間我慢をして待つことができたら代わりに2個のマシュマロを食べることができるという設定で、どれぐらいの園児が待つことができたかという様子を観察したものです。

結果、3分の2の園児たちは待てずにマシュマロを食べてしまったのに対して、3分の1の園児たちは待つことができてマシュマロを2個獲得できたのでした。

マシュマロテストには続きがあり、本物のマシュマロではなくプロジェクターに写したマシュマロの場合は2倍の時間待つことができ、マシュマロをトレイで隠してしまうと10倍の時間待てるようになったといいます。

つまり環境を変えてマシュマロに誘惑される機会を減らしたことで、より長い時間我慢できるようになったのです。

往々にして悪い習慣が即時的な快楽=報酬を提供するのに対して、良い習慣はすこしタイムラグがあってからより大きな報酬が返ってきます。

良い習慣を身に着けるためには既存の悪い習慣をひっくり返して良い習慣に取り換えなければならないのですが、悪い習慣というのは即時的な報酬をくれるという点で良い習慣よりも強力なのです。

そのため強力な悪い習慣を押しのけて良い習慣を定着させるのに大事なのは、しばらく待つという我慢が必要になってくるのです。

しかしマシュマロテストの結果は意志力以上に環境の影響のほうが大きいというものでした。

佐々木氏はもともとミニマリストとして有名で、「ぼくたちに、もうモノは必要ない。」という本も習慣本の前に書いています。

部屋の中にはほとんど何もないため、ヨガマットをとりだしてヨガを始めやすい環境にあるのです。その結果ヨガが習慣化されたという経験を述べています。

つまり物を捨てる→部屋が空っぽ→ヨガマットが敷きやすい→ヨガが習慣化されるという習慣化したいことの前段階にある一連の流れが、習慣化に結び付くということの事例を挙げてくれているのです。

佐々木氏はルーチン同士が次のルーチンへのトリガーとなって機能することを「鎖のように結びつくルーチン」といっています。

ジムへ行って運動をするというのは複雑な行為だが、トリガーとルーチンが鎖のように結びついた一連の行動と考えることができる。

英語学習であれ早朝のランニングであれ何かを習慣化したいときに、その習慣を単独で着目するのではなく、その習慣に連なるほかの習慣や行動様式をさかのぼって習慣化を図るというのは効率的でパワフルな手法です。

というのも往々にして習慣化が難しい原因としてその習慣に連なるある行動様式がデッドロックになっていることがあるからです。

佐々木氏はもともとミニマリストということもあり、ものがなく部屋に広いスペースを確保できていたことがヨガの習慣化につながったわけです。

なのでもしミニマリストではなく部屋がものであふれていたら、それがデッドロックになってヨガの習慣化は難しかったことは容易に想像されます。

佐々木氏にとってミニマリストで部屋のなかに物を置かないという習慣が、デュヒッグのいうキーストーンハビットになってほかの習慣化を容易にしてくれているのです。

先行研究からみえてくるハビットチェーンの構造

さて、上述の習慣化の3冊の本から考えられるハビットチェーンの特徴というのはどのようなものでしょうか。

前回紹介した関口先生の痩せられない人の特徴と、わたなべぽんさんのなりきりダイエット体験の考察も併せて考えると、ハビットチェーンの構造がより明確になります。

それはまず第1に良い習慣化は最初のプロセスが一番難しいということ。そして第2に習慣化は連動しているということです。

キーストーンハビットのデュヒッグも小さな習慣のガイズも、習慣化の最初のステップがいかに難しいか、挫折しやすいかという観点から習慣化の方法を開発しています。

それではなぜそれほど新しい(良い)習慣を身に着けるのは難しいのでしょうか。それは第2の要素が第1の要素に関係しています。

関口賢氏は痩せられない人の特徴をあげることで、痩せられない人は食習慣だけではなくほかの隣接習慣にも問題を抱えていることを指摘しています。

ぽんさんはスリム美人になりきることで、食習慣のみならず生活習慣全般にわたって刷新を図ることで、太りがちなハビットチェーンをやせるハビットチェーンへの転換に成功したのです。

佐々木氏も習慣のつながりの大切さをあげています。ヨガを習慣化するためにはその前段階であるヨガをやるスペースが確保されていなければならないわけで、そのためには不必要なものをすてて部屋を整理するという整理習慣が必要だったわけです。

このように習慣同士は連動しているということを理解することが、最初の習慣化が難しくなる原因のヒントになります。

良い習慣・悪い習慣同士は補完的

ハビットチェーンは習慣の束でできていて、その構造はネットワーク状になっています。

良い習慣と悪い習慣はお互いに反目して敵対しあっています。それぞれが相手を排除しようと働いているのです。

現状太っている人のハビットチェーンは悪い習慣の束とネットワークでできています。悪い習慣は相互に補完的で、お互いの習慣を強化するように構成されています。

そこである日良い習慣を導入しようと、新しい習慣を始めようとします。

しかし悪い習慣で構成されたハビットチェーンの中に新しい良い習慣をぽつんとひとつ存在させても、周りは悪い習慣だらけなので孤立してしまい、再び悪い習慣へと戻ってしまうのです。

これに対して現状スリムな人のハビットチェーンは良い習慣の束で構成されていて、良い習慣は良い習慣どうしで補完的なので、そこに悪い習慣が入ってくる余地はないのです。

一般的にダイエットしようとすると食習慣だけに目が行きがちですが、関口氏も指摘するように太っている人は他の隣接習慣も問題を抱えているケースが多いのです。

例えば部屋がちらかっているといざストレッチをしようとしても部屋のスペースがなく、掃除から始めなくてはならず、せっかくのやる気もなえてしまいます。

この場合良い運動習慣を維持しようとしても、悪い掃除習慣が阻害要因となって新しい習慣を育てられないのです。

これが習慣化の最初の一歩が難しくなることの理由です。

悪い習慣のハビットチェーンのほうがもともと強くて成立しやすい

そして残念なことに、良い習慣と悪い習慣では悪い習慣のほうが”すぐ”と”楽”という二点において良い習慣より強いのです。

マシュマロテストを紹介した佐々木氏も繰り返し、この悪い習慣の有利性について語っています。

こんな風になぜか人には「目の前の報酬を過大評価し、将来にある報酬や罰則を過小評価してしまう」という性質がある。

このような人間の性質を行動経済学では「双極割引」というのですが、この双極割引を人間はいたるところで使っているのです。

悪い習慣はたとえばだらしない姿勢みたいに楽です。そしてだらしない姿勢はだらしない姿勢をとった瞬間に楽です。

悪い習慣は即時的な報酬を提供してくれるという点において良い習慣よりも強いのです。

これに対して良い習慣は身に着けるのに少しの手間と負担がかかるという点で悪い習慣より劣っていますが、良い習慣を身に着けると一定のタイムラグの後でより大きな楽を享受できるのです。

しかしその楽を享受するには少しの間我慢しなければなりません。姿勢でいうなら座っている間は常に意識してよい姿勢を保つ必要がありますし、そのためにはその姿勢を維持できる筋肉と柔軟性も必要になってきます。

このため努力して一旦良い習慣を身に着けても、人間は常に楽したいという誘惑がかかってきますから、ちょっと気を抜くと悪い習慣にもどってしまうことが往々にしてあります。

現状太っていてダイエットを始めたいという人のハビットチェーンは悪い習慣で構成されているので、その堅牢性を打ち破って新しく良いハビットチェーンを構築するのは難しいのです。

ネットワークの経路は自覚してなくてもつながっている

キーストーンハビットのときも言及しましたが、後から振り返るとある習慣がほかの生活習慣改善につながったというケースがあります。

将棋倒しのように、ひとつの習慣が改善されると、あとはどんどんほかの駒が倒れていくようにほかの生活習慣が改善していく。

習慣にもそういう多方面に影響を及ぼしえるものがあります。それがキーストーンハビットなのですが、キーストーンハビットを事前に把握するというのはなかなか難しいです。

習慣同士のネットワークの経路を事前に正確にトレースするというのは頭では理解し得ても、えてして狙ったようにはいかないことが多いです。

しかし一つだけ確かなことは良い習慣は良い習慣同士で、悪い習慣は悪い習慣同士はネットワークの経路を通じてどこかでつながっているということです。

直接的にはつながっていなくても、いくつかの習慣=ポイントを経由してネットワークのようにつながっているのです。

なので必ずしもわかりやすい因果関係で結ばれた良い習慣同士をセットで導入する必要はなく、一見関係のないようにみえる習慣でも導入していくことは効果的な習慣化の方法です。

上の記事では習慣同士の因果関係に注目することは習慣化の効率的な方法であるといいましたし、それは事実ですが、必ずしもそれにこだわることなく自分のやれそうかつやりたい習慣をターゲットにしてもかまわないのです。

ただしこの経路というのは神経回路のようなもので、うまく強固につなげるためには各習慣=結子点それぞれを強化していく必要があります。

習慣同士をつなぐ回路と、回路を発生させる習慣の結子点は双方向的に強化されるのです。

閾値(いきち)を超えるとハビットチェーンはオセロのように切り替わる

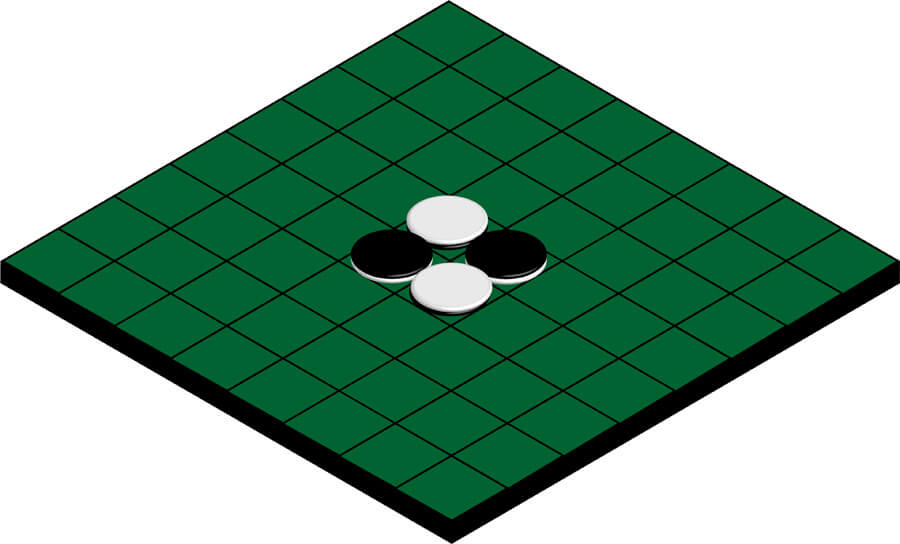

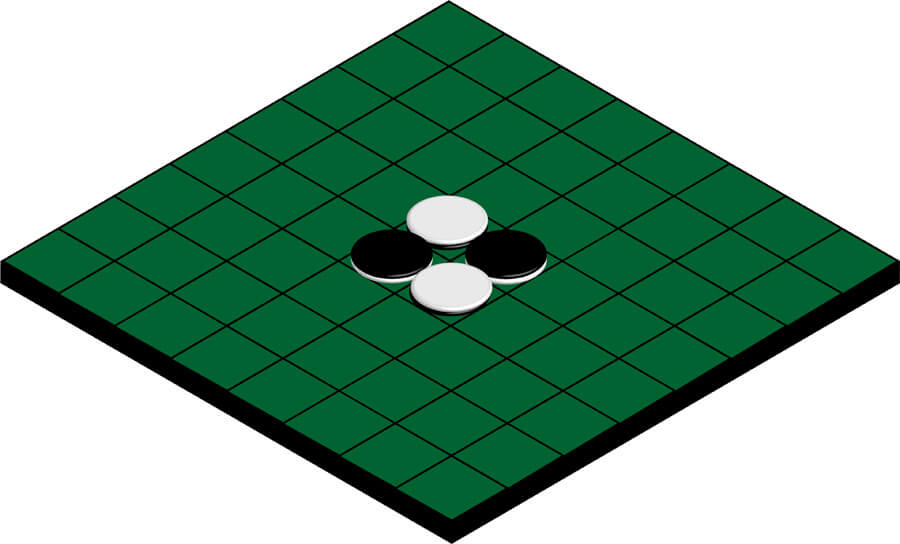

オセロというゲームがありますよね。白い碁を良い習慣、黒い碁を悪い習慣にみたてましょう。ゲームの初めはそれぞれ交互に碁を打ちあって、どちらも同じくらいの数の碁が盤上に散らばっています。

この状態はまだ良い習慣だけ、悪い習慣だけという状態ではなく、良い習慣と悪い習慣がほどよく混合した普通の人の状態です。

しかしゲーム中盤になると碁が近接して、有利になる角の場所をどちらかがとったりして、一気に碁がひっくり返る局面が出てきます。

そして最終的にどちらかの碁(習慣)によって盤上(人)は占められてしまうのです。

この一気に碁がひっくり返る瞬間を”ティッピングポイント”を超えるといいます。ティッピングポイントとは日本語では”閾値(いきち)”もしくは臨界値のことです。

簡単に言うとある反応を生じさせるための最小の刺激量のことです。

閾値を超えるまではどちらの習慣が優位になるのかは事前にはわかりません。それまでは水面下で争っている状態です。

しかしある時点で閾値を超えた瞬間、どちらかの習慣が圧倒的にスペースを埋めるのです。

ダイエットの例でいうと、太っている人は現状悪い習慣によって支配されているといえるでしょう。

そこからダイエットを開始してまず食習慣だけを変えようとしますがうまくいきません。良い食習慣を取り巻く多くの悪い習慣が邪魔をして定着を阻害するからです。

しかしそれにめげずに、ガイズの小さな習慣であれ、デュヒッグの習慣ループの置換法であれ、良い習慣の橋頭保を悪いハビットチェーンの中に築き上げていくことで、徐々に良い習慣のハビットチェーンが構築されていくのです。

そして最後の一撃といいますか、張力によって水面が張った状態のグラスを思い浮かべてほしいのですが、最後にたらした一滴でこぼれるように、ティッピングポイントを超える習慣が導入されると一気に習慣体系が切り替わるときがくるのです。

その習慣は後から振り返るとコーナーストーンハビットだと解釈できるかもしれませんが、その習慣が最後の一滴になったのは偶然の結果であり、たまたまその時に導入された習慣にすぎません。

デュヒッグがコーナーストーンハビットを事前に特定する方法を提示できなかったのも、ハビットチェーンの文脈で考えれば不思議ではないのです。

習慣体系が切り替わると新しい体系は強固に構築される

習慣体系が切り替わって一旦新しい良いハビットチェーンが構築されると、ちょっとやそっとのことでは崩れにくくなります。

それは上述したように、良い習慣は良い習慣同士で補完的で相互にがっちりとかみ合っているからです。

時折悪い習慣がどこからともなく芽を出そうとしても、今度は逆に良い習慣体系がその悪い習慣を包囲して排除してくれます。

日本のお城は天守閣の縄張り構造によって種類が4つわけられます。

それは独立式、複合式、連結式、連立式の4つです。

独立式というのは基本天守がひとつ単独で建っているもので宇和島城などがそうです。周りに小天守などがなくある意味丸裸状態で守り強い構造とは言えません。

複合式というのは独立式の天守閣に付櫓がついていてそこから出入りする構造になっています。これも強い構造とは言えません。

天守閣と小天守を渡櫓で結ぶのが熊本城などの連結式です。天守がふたつあることで堅固な要塞になっています。

そして最も堅固なのは姫路城や最近詳細な図面が発見された江戸城の連立式です。連立式は天守のほかに小天守が複数あり、それらが渡り廊下で結ばれて環状に要塞化されているのです。

ハビットチェーンはネットワーク上になっていますから、この最も堅固な連立式天守閣の構造になっているのです。

ですから一旦出来上がった良い習慣で構成されたハビットチェーンは崩れにくいのです。

とはいえ人間はなかなか弱いものですから、崩れるときは崩れます。しかしそんなときでも一旦出来上がったハビットチェーンの痕跡はそのまま残りますので、再びハビットチェーンを復活させようとしたときは、初回で苦労したときほどの困難さはなく立ち上げることができると思います。

バフェットは無能でも経営できる会社に投資する

ガイズは変動が激しくて信用のおけないモチベーションに頼るよりも、行動のほうが大事だといいます。

モチベーションの力が働くのは体調的にも精神的にも良好な時だけであって、その良好な時がずっと続くわけではないからです。

不調なときでも続けられるまず動くという習慣の仕組みを重視しているのです。

バフェットもこれと似たようなことを言っています。

I try to buy stock in businesses that are so wonderful that an idiot can run them. Because sooner or later, one will.

無能でも経営できるような素晴らしい会社に投資するようにしている。なぜならおそかれはやかれ、いつかそういう経営者が現れるのだから。

経営者が常に有能だとは限りません。確かにバフェットは投資するときは経営者の能力と人柄を重視しますが、株を長期で保有する限り、無能な経営者に変わる可能性があるからです。

バフェットが経営者よりも重視するのが、その会社の儲けの仕組み、システムです。もうけるシステムが整っていれば、だれが経営者になってもその会社の業績が傾くことはないからです。

不確かで変動の大きな経営者の能力に依存することなく、変わらない儲けの仕組みを重視するというのはバフェット流のリスクヘッジなのでしょう。

意識の範疇にあるモチベーションは常に身体と精神の好不調の波にさらわれます。しかし意識しないで行う習慣行動の数々はそのような変動に影響されません。