Contents

『カラダの反応が劇的に変わる!動的ストレッチ』中野ジェームズ修一/佐藤基之監修 西東社

中野ジェームズ修一さんというと、NHKのエクササイズ番組でもよく見かける著名なトレーナーさんですよね。

Eテレで放送されていた、「体が硬い人のための柔軟講座」は、僕のお気に入りの番組です。

出演者に藤井隆さんがいるのですが、オネエキャラでも売り出していたのに、意外と身体が固いということがわかっておもしろかったです。

ちなみに中野さんは、あの駅伝を連覇した青山学院大学の陸上学部のフィジカルトレーナーでもあります。

同じく監修している佐藤基之さんも、中野さんと同じフィットネス会社に所属するトレーナーさんです。

ストレッチというと、多くの人は静的ストレッチを思い浮かべることが多いのですが、今回取り上げるのは動的ストレッチのほうです。

動的ストレッチは特にスポーツを趣味にしている人にとって特に大事なストレッチです。

最近は常識となってきましたが、この記事ではより深くその理由を探ります。

間違ったストレッチは逆効果

スポーツをする前に、ゆっくりじっくり、静止した状態でのストレッチを習慣にされている方はいませんか。

実は競技前の静的ストレッチは、パフォーマンスを落とすことにつながりかねない負の効果を持っているのです。

静的ストレッチの問題点は、筋温、つまり筋肉の温度が上がらないということです。

筋温が低いと、筋肉の粘性が高い状態のままになるので、身体を動かそうとしても抵抗が強く、スムーズには動かしにくくなります。

良いパフォーマンスができないだけならまだしも、下手したら故障につながるリスクもあるのです。

ストレッチによくある誤解として、腱やじん帯をぐいぐいと伸ばしていくイメージがありますが、そもそも腱やじん帯は伸縮する部分ではないのです。

腱は「骨と筋肉」を、じん帯は「骨と骨」を結びつける繊維の束なのですが、これ自体が伸び縮みすることはありません。

なので無理やり伸ばそうとすると、最悪ブチっといってしまう可能性もあるのです。

静的ストレッチとは違う動的ストレッチ

静的ストレッチの定義は、中野さんによれば、一定時間同じ姿勢を保ち、静止した状態で筋肉を伸ばす運動です。

静的ストレッチは心拍数をさげてくれるので、メンタルも落ち着き、運動後や就寝前に効果的なストレッチです。

これに対して、動的ストレッチは、ある動きを一定回数繰り返しながら、関節や筋肉に刺激を与える運動です。

動的ストレッチは静的ストレッチとはちがい、心拍数を上げてくれるので、筋温が上がり、それによって関節の動きもスムーズになりますので、競技パフォーマンスの向上が期待できるのです。

ただし、就寝前などに行うと、身体が興奮して寝付けなくなることもありますので、その場合は静的ストレッチのほうが向いていることになります。

もう少し、動的ストレッチがなぜ競技前に有効なのか、説明していきましょう。

動的ストレッチは、関節に小さな動きを与えながら、徐々に大きく動かせるようにするストレッチです。

動的ストレッチによって筋温が高まるというのは、筋肉を動かすことによってその筋肉への血流量が増えるからです。

このとき筋肉と関節の弾力性が一時的にアップするので、競技前に行うことで、競技中のパフォーマンスもアップするというわけです。

また動的ストレッチの動きは、競技内容と共通した動きが含まれていますので、動的ストレッチの延長上で競技に入ることができるというのも、競技パフォーマンスを上げることにつながります。

例えば、元広島カープのエースで、現在MLBのドジャースの投手でもある前田健太投手が、よくテレビで両腕をぐるぐる回しているシーンをみることがありますが、あれも通称「マエケン体操」と呼ばれる動的ストレッチの一種です。

ピッチャーの投げる動作とよく共通しているストレッチですよね。これは次に述べるように、肩関節の可動域を広げる運動だといえます。

動的ストレッチは可動域を広げる

動的ストレッチのもう一つの大きなメリットは、身体の各部にある関節の可動域を広げられることです。

関節の可動域が広がるということは、しなやかでスムーズな動きが可能になるということです。

このことは、競技者にとって圧倒的なメリットにつながります。

また、動的ストレッチは競技者のパフォーマンス向上のみならず、ケガからのリハビリテーションや、その予防にもつなげることができます。

ケガなどで全く動かさなかった関節の可動域は、非常に狭く固くなっていますが、これを静的ストレッチで元にもどそうとするのはなかなか難しいのです。

動的ストレッチをやることで、患部の筋温をあげて、そこへの血流を増やしてあげることによって、徐々に可動域が広がっていくのです。

最近のリハビリ医療では、骨折でも脳梗塞でも、できるだけはやく患部を動かしてあげて治そうとします。

動かしてあげることで、その部分に血流と神経を通して、身体の細胞レベルでの修復機能を働かせるためです。

可動域が広がるというのは、関節への衝撃を和らげるショックアブゾーバーの機能が向上しますので、結果ケガしにくくなります。

ストレッチをすると筋肉はどうなるのか

ストレッチをすると体が柔らかくなるというのは、もう少し正確にいうとどういうことなのでしょうか。

それは、「筋肉が長くなる」ということです。

筋肉が長くなるというのは、ゴムゴムの実を食べたアニメの主人公のように、手足が伸びるというコトではありません笑。

正確に言うと、筋肉全体は伸びませんが、筋原繊維という部分が長くなるのです。

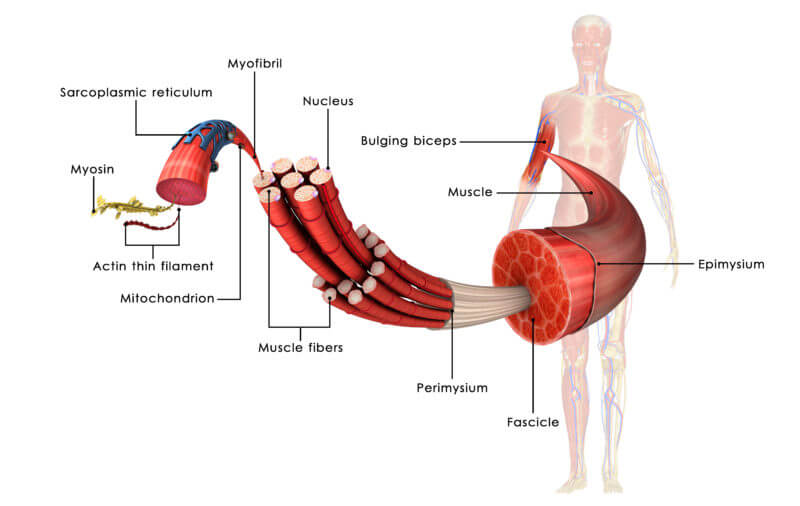

上の画像を見ていただきたいのですが、筋原線維というのは図の“Myofibril”に当たる部分です。

この筋原線維が集まって筋繊維(muscle fibers)が形成され、その筋繊維を覆っているのが筋膜(Epimisium)になります。

この筋原線維は、さらに筋節と呼ばれる収縮性能を持つ要素でできているので、筋原線維は伸び縮みするわけです。

動的ストレッチは、この筋肉の外側を覆う膜である筋膜の抵抗を下げる効果があります。

また静的ストレッチは、筋肉の内側にあるサルコメアの数を増やすことで、筋原線維を伸ばし、それが筋肉の柔軟性を増やすことにつながります。

ストレッチはこのようなメカニズムで筋肉に柔軟性を与えるのです。

ストレッチをすると関節はどうなるのか

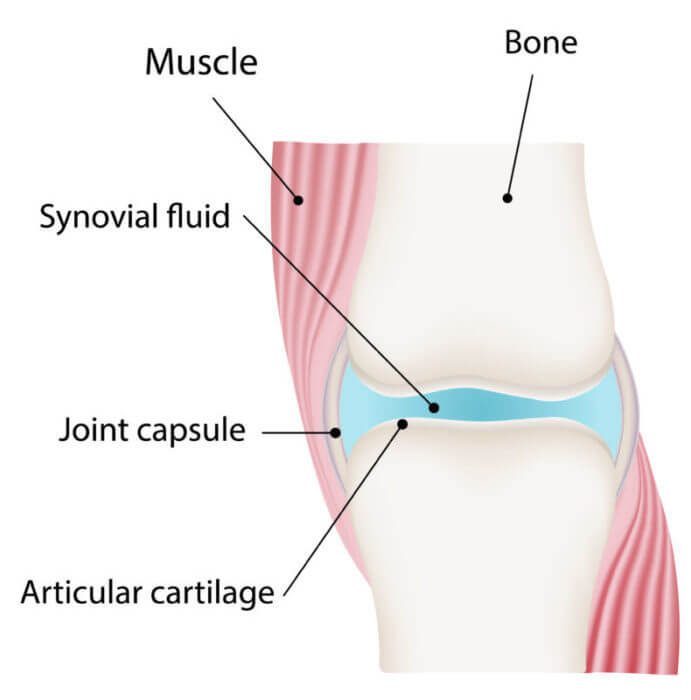

関節には「関節包」と呼ばれる袋状の組織があります。この袋の中に、関節の動きを滑らかにして潤滑油の働きをする「滑液」が入っているのです。

上の図でいえば、赤色の筋肉と白色の骨の間にある水色の部分が滑液になります。”Joint capsule”というのが関節包です。

”Articular Cartilage”というのは、関節の軟骨のことです。

動的ストレッチは、この関節包のなかにある滑液の分泌を促して、関節の動きをスムーズにしてくれます。

この関節包が持つ滑液を分泌する能力は、残念ながら加齢とともに衰えていきますが、動的ストレッチを日常的にやることで、この滑液分泌能力を維持していくことが可能になるのです。

よくサプリメントの宣伝で、コラーゲンを摂取することで関節の動きがよくなるとうたっていますが、そういうことはありませんのでお気をつけてください。

コラーゲンをとらなくても、動的ストレッチを習慣化することで、スムーズな関節を維持していけるのです。

動的ストレッチの効果を上げるポイント

ストレッチの効果をあげるためには呼吸が大事になってきます。そして静的ストレッチと動的ストレッチでは、呼吸の仕方も変わってきます。

静的ストレッチでは吐くほうを意識することが大事です。静止した状態でゆっくりと吐くことに集中します。

静的ストレッチでは、よく呼吸を止めてしまう人がいますが、そういう人はまず吐くことを意識してほしいと思います。

これに対して動的ストレッチでは、身体の動きに合わせて自然な呼吸をすることが大事です。

とはいえ、動的ストレッチでも、吐くことを意識することが大切です。吸うのは吐くことができていれば自然とできるからです。

また静的ストレッチと動的ストレッチでは、意識する筋肉も違ってきます。

静的ストレッチでは、伸ばしたい筋肉に意識を集中させます。

これに対して、動的ストレッチでは、伸ばしたい筋肉と同時にその反対の筋肉も意識する必要があります。

身体を動かすときは、いくつかの筋肉が同時に動いて関節を動かします。

この時、主に力を発揮する筋肉を主動筋、それと逆の動きをする筋肉を拮抗筋と呼びますが、この二つの筋肉の動きが合わさって、はじめて関節を動かすことができるのです。

なので動的ストレッチでは、伸ばす筋肉と縮める筋肉の両方を意識することが大切なのです。

中野さんは、動的ストレッチのほかに、静的ストレッチの本もだしておられますので、そちらのほうも参考にしてほしいと思います。