Contents

ハビットチェーンの理解をベースにした習慣化ノウハウ

前回ハビットチェーンの構造を理解してもらったのですが、理解したからといってもそのままでは日々の習慣化に落とし込んでいくことはできません。

ここではハビットチェーンの構造をふまえたうえで、習慣化のための取説というか細々としたコツというかノウハウについて紹介したいと思います。

必ずしもここで書かれている方法をしなければいけないということではなく、ハビットチェーンの構造からだとこうしたらいいんじゃないかと自分が実践していった経験を踏まえて書いてますので、読者の方は自分の解釈で自分なりの方法をみつけていっても全然問題ありません。

食習慣だけにこだわらずジャンル横断的に新しい習慣を導入する

ダイエットというと食習慣を変えことだけを考えがちになります。これは食習慣がダイエットに与える影響を考えると自然なことです。”ダイエットは運動が1割、食事が9割”という方もいます。

これは運動によるカロリー消費量が思っている以上に少ないのと、運動をすると食欲を誘発してしまうという理由によります。

このコラムのシリーズでも食事に関するコラムが半分を占めます。それだけ食習慣がダイエットに与える影響というのは大きいのです。

しかし本サイトの考え方だと運動も大切です。というか運動が大切というよりも運動習慣が大切なのです。運動習慣は食習慣を支えてくれるからです。

食習慣だけですと結局カロリー制限が入ってきますので、どうしても頭の中はあれが食べたいこれが食べたいという感じになってしまいます。

つまり食習慣を意識するというより、食べたい物を意識するようになります(笑)。これはダイエットしたことがあるならだれしも経験のあることでしょう。

食事の時間というのは一日の活動時間の中で少しの割合しか占めません。ダイエットをすると食べられるものも限られますし、仲間や家族などとの外食も控えるようになりますので、食べる時間はもっと少なくなります。

こうなるとせっかく新しい良い食習慣を導入しても、それに接する時間は本当に短いものになってしまいます。

新しい習慣を導入するときは、習慣を単体ではなく「束」もしくは「体系」で捉えること、そして新しい習慣体系に切り替えつつあるんだぞと脳と身体に認識させることが必要です。

食事の時間以外の多くの時間に新しいちょっとした習慣をいくつか導入することによって、頭の中を食べ物ばかりで満たすのではなく、その時間に導入された新しい習慣に集中させることができます。

自分の経験でいうと、やり始めたときはやはり食事のことばかり考えていたのですが、途中でもっとほかの生産的なことにもチャレンジしていこうと思い座り方から変えてみようと思いました。

しかし座り姿勢もよくしようと思ってやってみても、短時間しか維持できず疲れてしまって続かないのです。

こりゃ根本的に体の筋力と柔軟性が欠けているんだなと自覚せざるを得ず、それを修正するためのストレッチと筋トレを始めようと思ったのでした。

ストレッチと筋トレという運動習慣を始めてみると、ストレッチはやってると気持ちがいいし、血行が良くなるので起きたときも身体が軽くてすぐうごけるし、筋トレは筋トレで結果が出やすいうえに奥が深くて追及し甲斐があるのではまりだしました。

そうなると初めに意識していた食習慣が頭の中で占めていた割合はどんどん少なくなっていって、明日はあの種目をやろうとかこのストレッチは効果があるなとかそっちのほうが大きな存在になっていったのです。

前回ハビットチェーンの構造について話しましたが、良い習慣同士は認識できなくてもネットワークでつながっています。なのでジャンルにこだわらずに、自分が良い習慣だとおもういくつかの新しい習慣を、無理のない範囲で一緒に導入していきましょう。

そうすることでそれぞれの習慣が補完しあって好循環をうみだしてくれるはずです。

悪い習慣に抱き合わせるような形で新しい習慣を導入する

悪い習慣というと、大体だらだらと寝そべりながら何もしていない状態のことが多いですよね。テレビをみてるといつの間にか何時間もソファの上で過ごしていた、なんてことは誰にでもある経験だと思います。

テレビを長時間だらけた姿勢でみるというのは悪い習慣といってよいでしょう。しかしそれをしてしまいがちなのは、それだけその習慣が中毒性を持っているからです。

概して悪い習慣というのは強い中毒性を持っています。というのも悪い習慣というのは楽で簡単に快感を与えてくれるものだからです。テレビ視聴はその代表例でしょう。

このためその中毒性を持つ習慣をいきなりやめてしまって新しく良い習慣を導入するというのは、実際のところなかなか難しいものです。

そこで悪い習慣と合わせる形でよい習慣を導入してみましょう。いわば良い習慣と悪い習慣の”抱き合わせ習慣”です。

例えばテレビを見ながら筋トレをする、ストレッチをするという習慣を導入すれば、テレビ視聴という悪い習慣に費やす時間を良い習慣に費やす時間に変えることができます。

だらけた姿勢でテレビをみるという習慣から、テレビをみながらストレッチをするという習慣に変えることができるのです。この時点で主客を転倒できるのです。

テレビを見るという視聴習慣の中毒性を利用して運動をひもづけるということです。それぞれの習慣のいいとこどりをするということになります。

筋トレはともかく、ストレッチはリラックスして伸ばしている部位を意識しないほうが、より伸びるという性質があります。

そのためテレビをみながらストレッチをするというのは、適度にリラックスできて意識はテレビのほうに向いているのである意味相性のいい習慣同士なのです。

現在は好みのテレビ番組を録画して好きな時間にみるという視聴習慣になってきているので、筋トレやストレッチをやるためのまとまった時間をテレビを見ながらやるというのは、時間を効率的につかうことができて無理のない習慣になりえます。

身近なところから始める

運動習慣といってもいきなり家の外に出てジョギングをはじめようとか、ジムにいって筋トレを始めようとか言っているのではありません。

ここでいう運動習慣とは体を動かすことという意味を含めた幅広いものです。座って仕事をしている途中で席を離れて体を伸ばしてみるとか、ちょこちょこ机の上を掃除してみるとか、電車内でつま先立ちしてみるとか、その程度のことまで含みます。

普段なじみの近くのスーパーばかりいっているので足をのばしてもう少し遠くのスーパーに歩いていってみようとかでも全然結構なのです。

最近肩凝りがひどいから肩と腕のストレッチをいすに座ったまま仕事の合間にしてみるとか、テレビを見ながらゆるゆるとやってみるとかでもいいのです。

そのためにはテレビを見る居間にストレッチや筋トレ用の用具を置いておく必要があります。

そうすることでテレビをみに居間にいったらトレーニング用具があるからついでにやってみるかという気持ちになっていくるからです。

掃除習慣も大事です。というのも掃除習慣は運動習慣と生活習慣の中間的な存在だからです。掃除は一番身近にある運動であるとともに生活習慣の最たるものです。

先ほど悪い習慣としてダラダラ姿勢でのテレビ視聴をあげましたけれども、悪い習慣が即時的な快感=楽を提供してくれるのに対して、掃除習慣はちょっと先の快感を提供してくれます。

部屋を掃除するのは手間がかかりますが、掃除してしまうと部屋がきれいになって本当に気持ちよくなりますよね。一旦部屋がきれいになると今度は人間はこの快適な空間を汚したくないといった感情になります。

そうなると今度はちょこちょこちょっとした掃除に精を出すようになります。部屋の隅にゴミが落ちていると今までなら放置していたものが、不思議なことに今度は捨てないと気が済まないといったようになっていきます。

だらしない自分に最適化された道具を思い切って一式捨てる

自分が習慣化ダイエットを始めようとしたときに最初にやったことはコードレス掃除機を買ったことでしたが、次にしたのは枕やベット下にしくマットレスなどの寝具類や10年以上使い古した仕事場のオフィスチェアなどを捨てることでした。

というのもこれらの身の回りの商品は長い間太っている自分に適合した商品になってしまってるからです。

太っている自分にとって心地のいい座り心地のチェア、太っている自分に心地のいい枕やマットを買ったり、使ってるうちに自分仕様のなじみ方をしているからです。

一番わかりやすいのは「靴」です。

靴の裏の減り具合を見るとその人の歩き方や姿勢、身体のゆがみがわかるといいますよね。O脚つまりガニ股気味の人の靴底は外側だけがすり減っていますし、逆に内また気味の人は内側だけすり減っています。

つま先だけが減ってしまう人は猫背でハイヒールをよく履いています。足のつけ根部分だけが減っているのは、靴のサイズが大きめで合っていないか、足の筋力がたりずにあまり足を上げないで歩いている人に見られるタイプです。

正しい姿勢で正しい歩行をしていると、ふつうはかかとの外側と親指周りの靴の先部分が減ります。これはかかとの外側で接地して親指側で蹴り出すというのが通常の歩行動作だからです。

なので正しい歩行動作からずれている人は、新しい靴を履くと最初かなりの違和感を感じるのです。

新しい椅子やマットや枕は最初は違和感を感じるはずです。それは今まで長い間をかけて自分に適合させてきた座り方や減り方をしたものと違うからです。

そしてその違和感はそれまで悪い習慣で生活を覆っていた自分とこれから新しい習慣で覆っていくと決めた自分との感覚の差なのです。

この感覚差をどう解釈するかで自分が新しい習慣体系になじんでいけるかがわかります。

この違和感を楽しんで新しい素材に自分のほうをなじませていこうと考えるか、やっぱり前のほうが楽でよかったなと考えてしまうか。

新しいベットマットを選ぶ時も体重のある方は一般的には硬めマットレスを選んだほうがいいといいます。体重がある分体圧がかかるので、沈み込むと腰などに負担が集中するからです。

しかしダイエットを考えているなら、また生活習慣全般を変えていこうとするなら、すこし今の自分より体重が少ない時に適した柔らかめのマットを選んでみてはどうでしょうか。

そのマットは最初は心地よいものではないかもしれませんが、それが逆にこのマットに合うように自分の身体を作り変えていこうというモチベーションになってくれるでしょう。

行動単位を小さく小さく

痩せてる人の行動を何気にみてると気がつくことは、とにかくこまめに動いているということです。

フットワークが軽いというか、例えば食後にすぐ皿洗いして気が付くとお皿を棚に片づけたりしています。

それも意識的にやってるのではなく自然とそう動いているのです。自然とできてしまうののでみすごしてしまいがちですが、考えてみるとすごいことです。

食後の余韻などにひたっていないで、友人と会話しながらも手は動いています。

一言でいうと行動単位が小さくできてるのです。

痩せてる人が「最近お肉がおなかについちゃって・・」といいながらほとんど皮みたいな皮膚をつまんでるシーンを経験したことはありませんか?

あれ嫌味だなとおもっていたのですが、多分違うと思います。本気でそう思っているのです。

彼女たちは微調整がうまいというか、太っている人とは行動の解像度が一つか二つ高いんです。

食事にしても一回の食事量を小さくして回数をあげる、口いっぱいにほおばらないでちょっとずつ口に入れる、単品ものを大量に食べるのではなく色んなものを少量ずつ食べる、食べてばかりいないで会話を積極的にする、箸休めが多い、ちょくちょく水分を摂るなどです。

彼女たちは決して余裕がないのではなく、むしろ余裕をもっていろいろな作業を手際よくこなしていることに感心させられます。

普段から行動単位を小さくしてると小さな習慣との相性が良くなるので、スムーズに習慣化がはかられるのです。

身体習慣に焦点を合わせる

習慣ネットワークを起動させるにはできるだけ新しい習慣に接している時間を増やすことが大切です。食事習慣だと食べている時間だけになり、時間としては少ないですよね。

良い習慣に長時間つかる秘訣は良い身体習慣をみにつけることです。人間は身体を離れて存在することはできませんから、良い身体習慣をみにつけることでほとんど四六時中良い習慣と付き合うことができます。

身体習慣の代表はよい姿勢を保つことです。

良い姿勢を歩くとき、立っているとき、座っているとき、掃除しているとき、運動しているときに身についていれば、それは活動時間のほとんどを良い習慣でつつんでいることになります。

身体を通じてよい習慣を長時間身に着けることで、自分が悪い習慣体系から良い習慣体系に移行しつつあることを頭=意識のなかに働きかけることができます。

良い姿勢を保つといいましたが、これに限らず身体習慣というのは身に着けるのは結構大変な部類になります。というのも身体というのは一朝一夕には身につかないからです。

姿勢が悪いということは、その悪い姿勢仕様の身体の固さや筋肉に長い年月を経てなってしまっているということです。

なので良い姿勢をさせても、違和感やしびれ、疲労感を感じて長時間持ちません。そこでやっぱり悪い姿勢のほうが楽だということで元に戻ってしまいがちです。

良い姿勢良い身体習慣というのは、いくつかのほかの良い習慣によって支えられてできてきます。例えば長い時間座り続けないでちょくちょく席を離れて体を動かすだとか、日ごろよく歩いているだとか、椅子に姿勢矯正用のものを使っているだとか、色々あります。

なのでいきなり完成形態である姿勢の良さだけを追い求めても定着は難しいと思います。

関連する諸習慣を導入していくことで、良い姿勢を定着させていけると思いますし、良い姿勢のほうが長い目でみて楽なことは確かなので、そこまでいけばもう大丈夫ということになります。

意識、行動習慣、身体習慣の順で波及していく

新しい習慣体系を身に着ける流れは意識→行動→身体→意識→etcの循環経路となります。

まず新しい習慣体系を導入するには意識を変えなければなりません。意識をかえることでどの行動から習慣化していくかが決まっていきます。

行動が変われば身体が変わります。ここでいう行動とはトレーニングを含みます。常に良い姿勢に気を付けていると、その姿勢を保つための体幹が鍛えられます。

始めは大変だった姿勢の維持も、身体ができてくると楽にできるようになってきますし、その状態でだらけた姿勢をしようと思ってもむしろ苦痛に感じるようになります。

そうなると意識が変わっていきます。だらけた姿勢が楽だと思っていた意識も、徐々に良い姿勢でいることのほうが疲れないことに気がついていきます。そうなるとより行動に力をいれだすという好循環になっていくのです。

掃除と歯磨きは利き腕でないほうでする

多くの人は右利きなので、普段は右腕をつかって歯磨きするとおもいます。

歯磨きしている最中は腕と連動して顔が動かないように顔を少し傾けてバランスを取ろうとして、自然と頸に力が入ります。

歯磨きというちょっとした力のいれようでも、毎日数回一生繰り返しやる行為なので、その習慣は顔の筋肉や歪みのみならず肩周りの筋肉にも影響してきます。

顔や首がゆがむと肩こりや眼精疲労などにもつながってきますので無視できません。

普段何気なく利き腕ばかり使っているとそれが身体全体のゆがみに波及していきます。

なのでダイエットを始めて新しい習慣体系を導入しようと思い立ったら利き腕じゃないほうの腕を意識して使ってみましょう。

そうすることで歪みも是正されますし予防にもなります。

そしてもう一つの狙いは、利き手を使わないことで頭と体に新しい習慣を導入しているんだということを意識させる契機になると思うからです。

習慣というのは何気なくやっている行動なので、利き手を使って掃除をするとただ漫然と作業をこなしている感じになります。

でも利き手じゃないほうで掃除をしてみると、利き手で何気なくやってる動作がかなり複雑なものだということに気づかされます。

利き手を使わずちょっとした手間を意識することで、自分が新しい習慣体系を導入しているんだということが頭と身体で実感できるのです。

時間ごとに新しい習慣をひとつだけ導入する

習慣化を可能にするには一つの習慣に集中したほうがいいのでしょうか、それとも複数導入してもよいのでしょうか。

習慣化は難しいので一つの習慣に集中したほうがいいのではないかと考えるのは自然なことです。

しかしハビットチェーンの考え方だと始める習慣は複数あってもかまわないし、むしろ推奨されます。習慣同士のバリケードを築くことにつながるからです。

ただしガイズが「小さな習慣」でいっているように最初は3つか4つ、せいぜい5つぐらいがちょうどいいと思います。

なぜ複数かというと上でも述べましたように生活ジャンルを横断したハビットチェーンを構築したいからです。単品ダイエットがうまくいかないように、単品習慣化もなかなかうまくいかないのです。

ただし時間ごとの習慣は一つだけに限定したほうがいいです。

座っているときは猫背にならないように骨盤を立てて座ることだけを意識する、歩いているときはかかとから降りてつま先の指を使って地面をけって前にでる、食べているときは噛む回数を多くするなど、時間ごとに意識すべき習慣は一つだけです。

人間は日々の生活の中で歩いているか、座っているか、立っているか、横になっているかのどれかしかありません。

この4つの行動パターンの内の一つでも新しい習慣を導入するということは日々の生活習慣が大きく改善されたことを意味するのです。

例えばデスクワークが主な仕事のサラリーマンなら、座り姿勢を直すことだけで一日の多くの時間を改善された新しい習慣でつつむことができるのです。

一度に導入する習慣の数はしぼりながら、それに接している時間を長くすることができればそれは大きな改善につながります。

なのでそれぞれの行動にたいして一つ新しい習慣を導入して、その動作中はその習慣だけを意識してやっていってほしいと思います。

バフェットの有名な優先順位のルール「25:5」

バフェットには10年間専属のパイロットを務めたフリントさんという人がいました。

ある日バフェットとの会話の中で、バフェットにいわれたのです。

「あなたにとって今後数年間、いや生涯にわたってやり遂げたいとおもう目標や夢を25個ほどあげてくれないか」と。

フリントさんは言われた通り、苦労して25の目標のリストをつくったのです。

バフェットはそれを見てこう尋ねました。

「その25の項目のうち、一番達成したいと思う目標を5個と、それ以外の目標20個に分けなさい」と。

そしてフリントさんはその通りにしてバフェットにその分類を見せたのです。バフェットは再び尋ねます。

「それでこのリストをどう使うつもりかね?」と。フリントさんはこう答えます。

「明日から、いや今日の夜から最重要の5個の目標に取り組みます。残りの20個も何とかしたいと思います」と。

それに対してバフェットはこういったのです。

「それではだめだ。とにかく最重要の5個の目標を達成できるようがんばりなさい。そしてそれ以外の20個はなにがあっても絶対にやってはならない。最初の5個が達成できるまではさわってはいけない」と。

バフェットの言葉をどう解釈すればいいのでしょうか。普通に考えれば選択と集中のことを言っていると思われます。

ただニュアンスとしてはその徹底度合いが違いますね。

5個の目標を達成するにはそれだけ難しいってことであるとか、20個は後でいくらでも取り組めるのでまず最重要な5個に集中すべきだとか考えられますが、それだけでもないようです。

これは個人的な解釈ですが、バフェットがいっているのは5個の目標を達成するのに20個の目標は障害になるということなのではないでしょうか。

あれもこれも手を出さないで自分の気に入った会社に集中投資というのバフェットの投資哲学でもあります。

人に依存せず、ツールに依存する

ダイエットは孤独な営みなので挫折しやすい代表的な習慣のひとつです。

情報はたくさんありますが、体系的に学ぶ機会はあまりないのでどうしてもスポット的耳学問的にもなり、自分のやっていることが果たして正しいやり方なのか途中で疑心暗鬼にもなります。

そういう時に並走して指導してくれる存在はありがたいですね。

大手パーソナルジムのライザップさんなどが成長しているのも、トレーナーが身近に寄り添う存在となって苦しいダイエット期間を励まし支えてくれるからでしょう。最終日になるとやり遂げた達成感で涙ぐむ人もいるそうです。

ただよくよく考えるとダイエットはそれで終わりではないわけです。減量後も続けていきながら習慣化できないと容赦のないリバウンドが待っています。

ダイエット期間中ずっと励ましてくれていたトレーナーさんがいかに優秀なトレーナーであっても、人生ずっと付き添って指導してくれるわけではありません。

トレーナーさんの存在が大きければ大きいほど、そのトレーナーさんと離れた後の対応は難しくなります。そういった意味ではやはり人への過度な依存はよくないといえると思います。

大事なことはトレーナーが言っていることやっていることを、自分なりに理解して消化することです。太るメカニズムと痩せるメカニズムがわかれば、トレーナーの手を離れても自分の頭で考えて実践していけるからです。

人間と違ってツールはいくら酷使しても文句を言いません。今はスマホのアプリや手軽なトレーニング器具が安価に手に入るのでこれを利用しない手はありません。

特にスマホは今や多くの人にとってなくてはならない存在となっていますし、それ自体中毒性のある習慣となっています。

食事内容をレコーディングするアプリも簡単に使えますし、昔のようにメモ帳を用意しなくても簡単に記録できるようになりました。これで手間を理由に記録しないということはなくなったわけです。

良い姿勢を維持してくれる椅子、今でも手軽に実践できる筋トレツールなど一回買ってしまえばずっと文句も言わずに人生長きにわたって寄り添ってくれるありがたい存在です。

なので人には依存することなくいい意味で利用していくことが大切です。わからないことがあったら聞いてみてアドバイスを受ける、ケガのしないトレーニング法を教えてもらう、道具選びに迷ったら教えてもらうなど、サービスが終わってそのトレーナーから離れても知識は残ったという形が理想だと思います。

一旦得た知識はなくなりませんし、その知識をもとに自分で判断しトレーニングしていくことで、お金をかけずに体を変えていくことができます。

ただトレーナーさんの言われるがままに作業としてトレーニングをこなすのでは、その場限りのカロリーを消費する行為でしかありませんし、後に何も残らないということになります。

人にしかできないことは人を利用して、アプリや道具などはいくら酷使しても問題ないのですからどんどん”依存”していって習慣化していきましょう。

ツールに依存すると人はそれに愛着を感じだします。毎日使うスマホやカバン、自転車、人によってその対象は違ってくるでしょうが、長年使ってるとそのモノが相棒のような気がしてきます。

その対象がエクササイズ用のランニングシューズや筋トレ用のダンベルなどになってくれば、運動習慣も身についていくはずです。

アプリはリマインダー的に利用する

習慣化はやはり毎日やれるものほど定着しやすいのは確かでしょう。逆に毎日やるとちょっとしんどいものがあるのも事実です。

習慣化のためのアプリもいくつも開発されていて、選ぶのに苦労するほどなのですが、個人的にお勧めしたいのはジャンルごとに分類できてシンプルなものです。

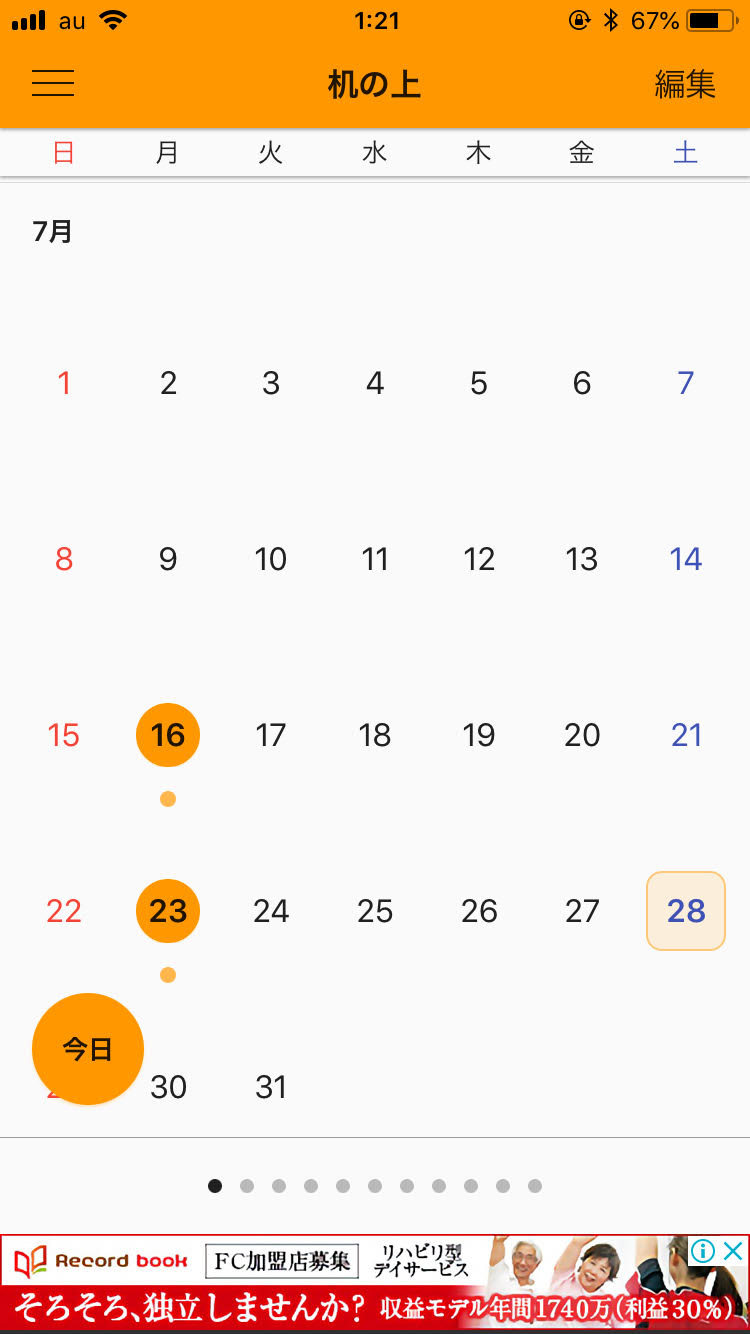

個人的にいくつか試してよかった思うのが “Habit Book” という国産のアプリです。

ハビットチェーンの構造を抑えると習慣はジャンルにこだわらずに横断的にやるべきということになるので、ジャンルごとに分類できて一目でわかるこのアプリは自分の考え方にフィットしたのです。

注意してほしいのは毎日やる習慣をいれるとなると結構な数になってしまいますし、一々チェックするのも大変ですから、アプリには毎日じゃなくても週に1回か2回程度は定期的に発生するイベント的な習慣をいれるようにしました。

例えば自分は「財布の中身を整理する」「爪を切る」とか「捨てる日」などをつくりました。これらは毎日やる必要はなくても、定期的にやる必要のある習慣たちです。

またストレッチは毎日やっていたので記録しなかったのですが、筋トレはある程度日数を開けないと超回復しません。筋トレ自体は下半身のスクワットなどは毎日やっていましたが、上半身は種目を変えながら週2に限定してやっていました。

種目は部位別あるので、そのためのリマインダーとしてこの習慣アプリは役に立ちます。

続かないときはレベルを下げる

新しい習慣にトライしてどうやっても続かないときは最初の目標設定が高すぎたわけですから、設定を下げてあげましょう。

前回紹介した「小さな習慣」のガイズもとにかく目標設定を下げることを推奨しています。というか目標設定を最初から高くしすぎないように注意しています。

その目標設定は「こんなに簡単でいいの?」と疑問を抱くほど小さなものにするよう自制を求めています。

レベルを下げれば下げるほど挫折するリスクはゼロに近づきます。継続することが目的ですからそれでいいのです。

仮に設定した習慣をクリアできなかったからといって自分を責めたりしないことです。

習慣を継続させるためには小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を養うことが大切です。それが将来の大きな習慣へとつながっていくのです。

クリアできなかった場合は、そのレベルが今の自分にはあってなかったんだなと思って、習慣のレベルを下げましょう。

ティッピングポイント超えを信じて気負わず淡々とやる

さて少しですが習慣化のためのいくつかのノウハウを紹介しました。他にも細かい習慣化のノウハウはありますが、大本はハビットチェーンの構造から導き出されるものです。

食習慣のみならず生活習慣、身体習慣、運動習慣全般に新しい良い習慣をいくつか導入していくことでそれぞれの習慣が補強されて行って良い習慣の好循環が始まればしめたものです。

単体では続かなくてもあきらめずに2つ3つと、ジャンルにこだわらずに新しい習慣を導入していくと、ある日突然視界が晴れたように新しい習慣で生活が満たされた状態になります。

その人にとって閾値がどの時点で超えるのか、どれだけの習慣を導入したら新しい習慣体系に切り替わるのかは本人にも当然他人にも事前にはわかりません。でもそういうポイントや時期が必ず来ると信じて、しばらくの期間忍耐強くやり続けることが大切です。

一旦閾値を超えてよい習慣体系が出来上がると、今度は逆に簡単にはその習慣体系は崩れないので、意識しないでも楽に習慣を続けていくことができると思います。

忍耐強くといいましたが、歯を食いしばりながら習慣を維持していくというイメージでいっているのではありません。どちらかというと生活の中に埋め込まれたいくつかの新しい習慣を淡々と意識しないでルーティンとしてこなしていくといったイメージです。

そのためには一つ一つの習慣は先行ノウハウでもいわれていたように、挫折しない程度に細切れに分解された小さな習慣である必要があります。

その小さな習慣を生活全般に散らして導入するイメージで進めていってほしいと思います。ある日それらの小さな習慣たちが有機的につながっていって、強固なハビットチェーンができあがるはずです。

これらの方法はハビットチェーンの構造をふまえながら、デュヒッグのいうキーストーンハビットを機能させる方法だといえるかもしれません。

キーストーンハビットの考えは、どちらかというと後から振り返っての幸運な習慣との出会いという偶然性のニュアンスを持ちます。

これに対して本ブログのハビットチェーンの考え方は、その出会いを確率的に上げる環境を人為的につくりあげてしまうところにポイントがあるのです。